Alain Ehrenberg

La Fatigue d’être soi

Dépression et société

Ce livre est accessible gratuitement sur le site CAIRN.INFO, section de l’université Laval (Québec)

Date de parution : 1 octobre 1998

Langue : Français

Éditeur : ODILE JACOB

Catégories : Psychologie / Psychologie/Psychiatrie

Nombre de pages : 318 pages

Support : Livre imprimé à couverture souple

Mesure : 24.0 cm (Hauteur), 16 cm (Largeur), 368 gr (Poids)

Ouvrage proposé par Édouard Zarifian

© ODILE JACOB, 1998, FÉVRIER 2008

15, RUE SOUFFLOT, 75005 PARIS

ISBN : 978-2-7381-7531-1

QUATRIÈME DE COUVERTURE

Fatigue, inhibition, insomnie, anxiété, indécision : la plupart des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne sont aujourd’hui assimilées à de la dépression. Pourquoi ce « succès » de la dépression ? Croisant l’histoire de la psychiatrie et celle des modes de vie, Alain Ehrenberg suggère que cette « maladie » est inhérente à une société où la norme n’est plus fondée sur la culpabilité et la discipline, mais sur la responsabilité et l’initiative ; elle est la contrepartie de l’énergie que chacun doit mobiliser pour devenir soi-même. Et si la dépression était surtout le révélateur des mutations de l’individu ?

Sociologue, Alain Ehrenberg dirige le groupement de recherche « Psychotropes, Politique, Société » du CNRS. La Fatigue d’être soi est le troisième volet d’une recherche qui, après Le Culte de la performance (1991) et L’Individu incertain (1995), s’attache à dessiner les figures de l’individu contemporain.

Source : Éditions Odile Jacob.

AU SUJET DE L’AUTEUR

Alain Ehrenberg

Sociologue, Alain Ehrenberg dirige le groupement de recherche « Psychotropes, Politique, Société » du CNRS. La Fatigue d’être soi est le troisième volet d’une recherche qui, après Le Culte de la performance (1991) et L’Individu incertain (1995), s’attache à dessiner les figures de l’individu contemporain.

Présentation

Mes recherches portent sur les transformations de la liberté et de l’égalité par les valeurs et les normes de l’autonomie à travers le vaste domaine de la « santé mentale ». Ils visent à mettre en lumière les nouvelles articulations entre le commun et le chacun dans une forme de vie imprégnée par les représentations collectives de l’autonomie.

Après avoir travaillé quelques années sur l’histoire du dressage militaire (Le Corps militaire. Politique et pédagogie en démocratie, 1983) un premier ouvrage a été consacrée à la diffusion de ces représentations collectives en France via les transformations de la compétition, de l’esprit d’entreprise et de la consommation (Le Culte de la performance, 1991), un deuxième à l’ascension d’une nouvelle culture de la souffrance psychique (L’Individu incertain, 1995), un troisième a consisté en une étude de cas permettant de mettre en relation les nouvelles manières d’agir et de subir en société via la dépression (La Fatigue d’être soi. Dépression et société, 1998, traduit en six langues).

Mon approche a ensuite évolué vers une approche comparative. Mon précédent livre, La Société du malaise (2010, traduit en italien et en allemand) traitait de la version psychanalytique de la condition autonome, dans ses variantes américaine et française, en mettant en question le thème canonique de l’opposition entre l’individu et la société. La Mécanique des passions. Cerveau, comportement, société (2018), un livre sur les neurosciences cognitives en tant que phénomène social s’attaque à la version neuroscientifique de la condition autonome à travers un autre grand thème canonique : l’opposition entre le biologique et le social. Source : Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société – UMR CNRS 8211 – Unité Inserm 988 – EHESS – Université Paris Cité.

Curriculum Vitæ – Alain Ehrenberg – Sociologue, directeur de recherche au CNRS (PDF)

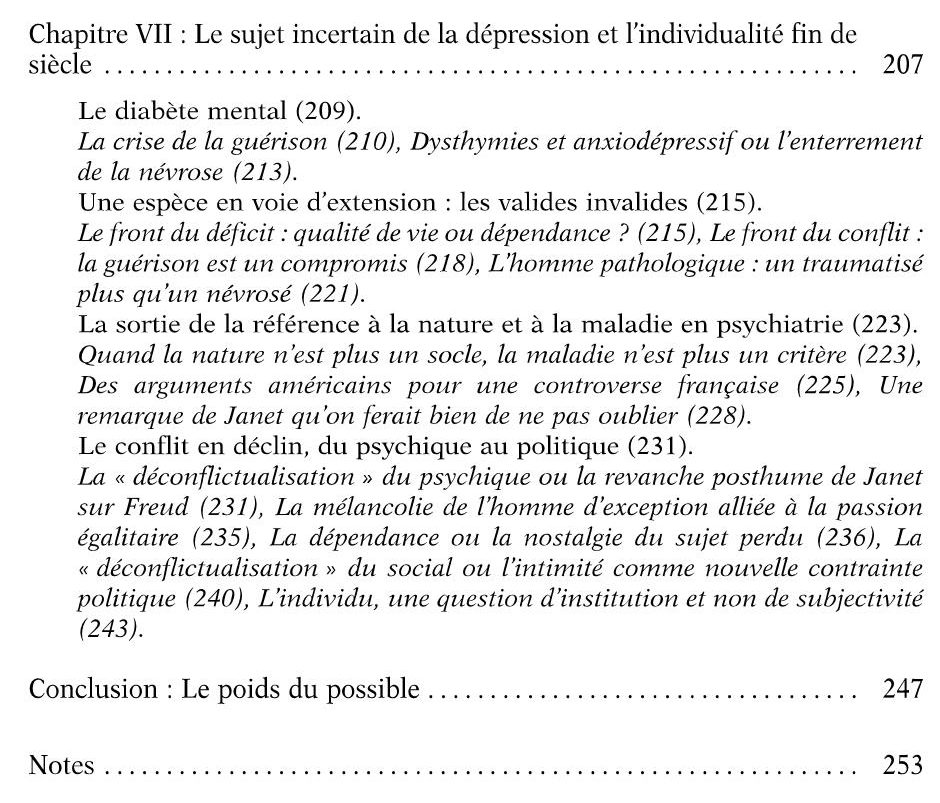

TABLE DES MATIÈRES

Feuilleter cet ouvrage

Télécharger un extrait

EXTRAIT

Introduction

L’INDIVIDU SOUVERAIN OU LE RETOUR DE LA NERVOSITÉ

Cet extrait est disponible sur les site web des Éditions Odile Jacob

Cet extrait est aussi disponible sur le site web leslibraires.ca

La dépression décline aujourd’hui les différentes facettes du malheur intime. Au cours des années 1940, elle n’est qu’un syndrome repérable dans la plupart des maladies mentales et ne fait l’objet d’aucune attention dans nos sociétés. En 1970, la psychiatrie montre, chiffres à l’appui, qu’elle est le trouble mental le plus répandu dans le monde, tandis que les psychanalystes perçoivent une nette croissance des déprimés parmi leur clientèle. Elle capte aujourd’hui le regard psychiatrique comme les psychoses il y a cinquante ans. C’est sa réussite médicale. Parallèlement, quotidiens et magazines la tiennent pour une maladie à la mode, voire pour le mal du siècle. La dépression s’est transformée en outil pratique pour définir nombre de nos malheurs et les alléger éventuellement par des moyens multiples. Or les mots anxiété, angoisse ou névrose auraient pu prétendre au même succès par la généralité des troubles qu’ils désignent. C’est sa réussite sociologique.

Pourquoi et comment la dépression s’est-elle imposée comme notre principal malheur intime ? Dans quelle mesure est-elle révélatrice des mutations de l’individualité à la fin du XXe siècle ? Telles sont les deux questions auxquelles s’attache cette exploration du continent dépressif.

La dépression est une zone morbide particulièrement privilégiée pour comprendre l’individualité contemporaine, à savoir les nouveaux dilemmes qui en sont le lot. Elle occupe en psychiatrie une position carrefour pour une excellente raison : hier comme aujourd’hui, les psychiatres ne savent pas la définir. Dès lors, elle autorise une rare plasticité d’usages. Le « choix » de la dépression résulte de la combinaison d’éléments internes à la psychiatrie et de changements normatifs profonds dans nos modes de vie. Elle n’est certes pas la première maladie à la mode. L’hystérie et, surtout, la neurasthénie ont connu, à la fin du XIXe siècle, un succès analogue. L’histoire de la dépression n’est d’ailleurs pas sans lien avec ces deux pathologies. Les nerveux de la fin du XXe siècle semblent atteints par un mal aussi insaisissable que l’hystérie. Nous jouerait-elle un de ses nouveaux tours ?

En 1898, un médecin pouvait écrire dans un ouvrage de vulgarisation : « Chacun sait aujourd’hui ce que veut dire le mot neurasthénie — c’est, avec le mot bicyclette, un des termes les plus usuels de ce temps1. » Il en va de même avec la dépression, et ce grâce au succès d’une médication fort célèbre. C’est donc par la molécule qu’il faut aborder les rivages de la question dépressive.

Dans le langage de tous les jours, Prozac2 s’est substitué à antidépresseur comme Frigidaire à réfrigérateur ou Kleenex à mouchoir en papier. Comment un médicament en est-il venu à incarner à lui tout seul l’espoir, sans doute déraisonnable, mais aujourd’hui des plus compréhensibles, de se débarrasser de la souffrance psychique ? Aujourd’hui et non hier. Pour qu’un remède mental puisse incarner un tel fantasme, pour que se produise une telle rencontre entre une médication et des aspirations sociales, il a fallu que ladite souffrance vienne progressivement occuper une place centrale dans nos sociétés. Le langage du for intérieur est à ce point entré dans nos usages que chacun l’emploie spontanément afin de dire quelque chose à propos de lui-même ou de l’existence : il fait corps avec nous.

La dépression amorce sa réussite au moment où le modèle disciplinaire de gestion des conduites, les règles d’autorité et de conformité aux interdits qui assignaient aux classes sociales comme aux deux sexes un destin ont cédé devant des normes qui incitent chacun à l’initiative individuelle en l’enjoignant à devenir lui-même. Conséquence de cette nouvelle normativité, la responsabilité entière de nos vies se loge non seulement en chacun de nous, mais également dans l’entre-nous collectif. Cet ouvrage montrera que la dépression en est l’envers exact. Cette manière d’être se présente comme une maladie de la responsabilité dans laquelle domine le sentiment d’insuffisance. Le déprimé n’est pas à la hauteur, il est fatigué d’avoir à devenir lui-même.

Mais que signifie devenir soi ? La question n’est simple qu’en apparence. Elle soulève d’épineux problèmes de frontières : entre le permis et le défendu, le possible et l’impossible, le normal et le pathologique. L’intime, aujourd’hui, joue des rapports instables entre culpabilité, responsabilité et pathologie mentale.

Cette enquête est le troisième volet d’un travail visant à dessiner les contours de l’individu contemporain, c’est-à-dire le type de personne qui s’institue au fur et à mesure que nous sortons de la société de classes, du style de représentation politique et de régulation des conduites qui lui était attaché. Une première recherche tendait à montrer comment la montée en puissance des valeurs de la concurrence économique et de la compétition sportive dans la société française avait propulsé un individu-trajectoire à la conquête de son identité personnelle et de sa réussite sociale, sommé de se dépasser dans une aventure entrepreneuriale. Un second travail décrivait comment cette conquête s’accompagnait d’un souci inédit pour la souffrance psychique. Deux problèmes relevant des pratiques de masse étaient passés au crible : les mises en scène de soi avec les programmes télévisuels où des vies ordinaires se donnent en pâture, les techniques d’action sur soi avec les psychotropes qui stimulent l’humeur et multiplient les capacités individuelles sur le mode du dopage en sport3.

Une enquête sur l’histoire de la notion psychiatrique de dépression s’est ensuite imposée parce que le débat public tend depuis peu à rapprocher confusément médicaments psychotropes, qui traitent les pathologies mentales, et drogues illicites, qui modifient nos états de conscience. La différence entre les deux classes de psychotropes n’est plus aussi nette que la médecine le pensait (à juste titre) dans les années 1950, période au cours de laquelle sont découverts les médicaments de l’esprit. Il nous faudra de plus en plus vivre avec des psychotropes améliorant l’humeur, augmentant la maîtrise de soi et adoucissant peut-être les chocs de l’existence : autant prendre la mesure du mode de vie qu’ils révèlent.

Le succès médical et sociologique de la notion de dépression ne va en effet pas sans poser problème, comme en témoignent les polémiques confuses et décisives sur le Prozac : au bonheur sur ordonnance répond la chimie du désespoir ; à la médicalisation du mal-être s’oppose la dépression en tant qu’authentique maladie ; à la publicité faisant l’éloge d’un médicament miracle répond la contre-publicité d’une drogue sans toxicité ni risque de dépendance. La médicalisation de la vie est un phénomène général, mais elle semble poser des problèmes particuliers en psychiatrie.

L’ambivalence du Prozac ne tient pas à ce qu’il soit, comme tout médicament, remède et poison : on ne meurt pas d’une sur-dose de cet antidépresseur, alors que la dose létale est vite atteinte avec l’aspirine qui s’avère largement plus dangereuse. Nous en prenons bien en permanence pour alléger des symptômes de douleur, pourquoi devrait-il en être autrement avec un antidépresseur, à condition qu’il soit sans danger ? En suscitant l’espoir de surmonter toute souffrance psychique parce qu’ils stimuleraient l’humeur de personnes qui ne sont pas « véritablement » déprimées, la nouvelle classe d’antidépresseurs confortables, dont Prozac est le chef de file, incarne, à tort ou à raison, la possibilité illimitée d’usiner son intérieur mental pour être mieux que soi. On ne distinguerait plus se soigner de se droguer. Dans une société où les gens prennent en permanence des substances psychoactives qui agissent sur le système nerveux central et modifient ainsi articiellement leur humeur, on ne saurait plus ni qui est soi-même ni même qui est normal. Le « qui » apparaît comme le terme clé parce qu’il désigne le lieu où il y a un sujet. Assisterait-on à son éclipse ?

En effet, un lourd soupçon s’est manifestement installé : un bien-être artificiel prendrait insidieusement la place de la guérison. S’ensuit une série de questions non résolues. La souffrance est-elle utile ? et si oui, à quoi ? Allons-nous vers une société de confortables dépendances dans laquelle chacun prendra au quotidien sa pilule psychotrope ? Ne fabrique-t-on pas des hypocondriaques en masse ? Peut-on encore distinguer entre les malheurs et les frustrations de la vie ordinaire, et la souffrance pathologique ? Faut-il le faire ? Question des plus délicates, car elle suppose une distinction stable entre ce qui relève d’une « maladie » et ce qui n’en relève pas. Si la déontologie médicale contraint moralement le médecin à soulager la souffrance, même quand il ne peut guérir une maladie, pourquoi devrait-il en aller autrement en matière de souffrance psychique ?

Posé de cette manière, le problème reste obscur. Il faut donc dépasser les polémiques sur le traitement médicamenteux de la dépression par une mise en perspective historique.

Explorer les modes d’institution de la personne en suivant les avatars de la notion psychiatrique de dépression à partir des années 1940, moment où commence son histoire contemporaine avec l’usage de l’électrochoc, apportera quelques éclaircissements. Les transformations de la notion de personne sont un aspect de l’histoire de la démocratie. Elles concernent ses mœurs, ce que Montesquieu appelle l’esprit général d’une société : « Les lois sont établies, les mœurs sont inspirées ; celles-ci tiennent plus à l’esprit général, celles-là tiennent plus à une institution particulière4. »

Deux hypothèses sont ici proposées : la première porte sur la place prise par la dépression à la faveur des transformations normatives qu’a connues la société française depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la seconde sur le rôle joué par la dépression dans les mutations de l’individualité pathologique en psychiatrie au cours de la même période. Ces deux hypothèses sont construites en fonction d’une grille d’interprétation dont les grandes lignes seront ensuite indiquées.

Rien n’est vraiment interdit, rien n’est vraiment possible

Les années 1960 ont ébranlé préjugés, traditions, entraves, bornes qui structuraient la vie de chacun. Les débats politiques, les bouleversements juridiques provoqués par ces changements sont les signes apparents d’un séisme profond. Nous sommes émancipés au sens propre du terme : l’idéal politique moderne, qui fait de l’homme le propriétaire de lui-même et non le docile sujet du Prince, s’est étendu à tous les aspects de l’existence. L’individu souverain, qui n’est semblable qu’à lui-même, dont Nietzsche annonçait la venue, est désormais une forme commune de vie.

C’est à ce point précis que l’on se méprend d’ordinaire à propos de l’individu. D’aucuns se contentent un peu légèrement de se lamenter sur la trop fameuse perte des repères de l’homme moderne, l’affaiblissement consécutif du lien social, la privatisation de l’existence qui en serait la cause, et le déclin de la vie publique la conséquence. Ces stéréotypes nous ramènent à des pleurnicheries sur le bon vieux temps. Illusions rétrospectives ! Querelles théologiques ! N’avons-nous rien gagné à cette liberté nouvelle ? Nous sommes bien plus confrontés à la confusion entre repères multiples qu’à leur perte (des nouvelles sagesses, philosophiques ou religieuses, aux programmes télévisuels destinés à donner du sens). L’offre accrue de repères n’est-elle d’ailleurs pas une condition sans laquelle cette liberté ne pourrait tout simplement pas exister ? Plutôt qu’à un déclin du public, nous avons affaire aux transformations des références politiques et des modes d’action publique qui se cherchent dans le contexte de l’individualisme de masse et de l’ouverture des sociétés nationales. Voulons-nous retourner dans l’étouffoir disciplinaire ? Plus encore, comment ferions-nous ? Il est temps d’aborder avec un minimum de sens historique et pratique la question de l’émancipation au lieu de s’apitoyer sur la souffrance qui désormais exsude de partout.

Cette souveraineté nouvelle ne nous rend pas tout-puissants ou libres de faire ce qui nous convient, elle ne signe pas le règne de l’homme privé. C’est là l’illusion individualiste même qui ne veut pas « convenir, selon Claude Lefort, que l’individu se dérobe à lui-même en se rapportant à lui-même, qu’il est aux prises avec son inconnu(e)5 ». Deux modifications fondamentales portant sur la place de la loi et celle de la discipline accompagnent cette souveraineté.

Le séisme de l’émancipation a d’abord bouleversé collectivement l’intimité même de chacun : la modernité démocratique — c’est sa grandeur — a progressivement fait de nous des hommes sans guide, nous a peu à peu placés dans la situation d’avoir à juger par nous-mêmes et à construire nos propres repères. Nous sommes devenus de purs individus, au sens où aucune loi morale ni aucune tradition ne nous indiquent du dehors qui nous devons être et comment nous devons nous conduire. De ce point de vue, le partage permis-défendu, qui normait l’individualité jusqu’aux années 1950-1960, a perdu de son efficacité. Le souci inflationniste pour le rappel de la loi, l’impérieuse nécessité de nouvelles références structurantes et de « limites-à-ne-pas-dépasser » trouvent là leur ressort. Le droit de choisir sa vie et l’injonction à devenir soi-même placent l’individualité dans un mouvement permanent. Cela conduit à poser autrement le problème des limites régulatrices de l’ordre intérieur : le partage entre le permis et le défendu décline au profit d’un déchirement entre le possible et l’impossible. L’individualité s’en trouve largement transformée.

Parallèlement à la relativisation de la notion d’interdit, la place de la discipline dans les modes de régulation de la relation individu-société s’est réduite. Ceux-ci ont moins recours à l’obéissance disciplinaire qu’à la décision et à l’initiative personnelles. Au lieu que la personne soit agie par un ordre extérieur (ou une conformité à la loi), il lui faut prendre appui sur ses ressorts internes, recourir à ses compétences mentales. Les notions de projet, de motivation, de communication sont aujourd’hui des normes. Elles sont entrées dans nos mœurs, elles sont devenues une habitude à laquelle, du haut en bas de la hiérarchie sociale, nous avons appris à nous adapter plus ou moins bien. Les acteurs publics et privés s’appuient sur ces notions ; on en use autant dans la gestion des entreprises que dans les politiques de réinsertion.

Faute d’intégrer dans notre réflexion ces transformations normatives, nous ne pourrons comprendre combien ont changé les relations aux inégalités, aux formes de domination et au politique. La mesure de l’individu idéal est moins la docilité que l’initiative. Ici réside l’une des mutations décisives de nos formes de vie, parce que ces modes de régulation ne sont pas un choix que chacun peut faire de manière privée, mais une règle commune, valable pour tous6 sous peine d’être mis en marge de la socialité. Ils tiennent à « l’esprit général » de nos sociétés, ils sont les institutions du soi7.

D’où une première hypothèse : la dépression nous instruit sur notre expérience actuelle de la personne, car elle est la pathologie d’une société où la norme n’est plus fondée sur la culpabilité et la discipline mais sur la responsabilité et l’initiative. Hier, les règles sociales commandaient des conformismes de pensée, voire des automatismes de conduite ; aujourd’hui, elles exigent de l’initiative et des aptitudes mentales. L’individu est confronté à une pathologie de l’insuffisance plus qu’à une maladie de la faute, à l’univers du dysfonctionnement plus qu’à celui de la loi : le déprimé est un homme en panne. Le déplacement de la culpabilité à la responsabilité ne va pas sans brouiller les rapports entre le permis et le défendu.

Laboratoire des ambivalences d’une société dans laquelle l’homme de masse est son propre souverain, la dépression est instructive au sens où elle rend visible ce double changement des contraintes structurant l’individualité : du côté intérieur, elles ne se montrent plus dans les termes de la culpabilité ; du côté extérieur, elles ne s’imposent plus dans les termes de la discipline.

Du point de vue d’une histoire de l’individu, peu importe qu’elle désigne un mal de vivre ou une vraie maladie : la dépression a ceci de particulier qu’elle marque l’impuissance même de vivre, qu’elle s’exprime par la tristesse, l’asthénie (la fatigue), l’inhibition ou cette difficulté à initier l’action que les psychiatres appellent « le ralentissement psychomoteur » : le déprimé, happé par un temps sans avenir, est sans énergie, englué dans un « rien n’est possible ». Fatigués et vides, agités et violents, bref, nerveux, nous mesurons dans nos corps le poids de la souveraineté individuelle. Déplacement décisif de la lourde tâche à bien se porter qui, selon Freud, est le lot du civilisé.

La dépression ou le déclin du conflit dans l’espace psychique

Le déplacement de la culpabilité à la responsabilité peut parfaitement être repéré en psychiatrie à condition de s’équiper d’une grille de lecture adéquate. Mais il faut d’abord formuler la seconde hypothèse.

L’individualisme en démocratie a cette singularité de reposer sur un double idéal : être une personne par soi-même — un individu — dans un groupement humain qui tire de lui-même la signification de son existence — une société. Nous ne sommes plus guidés par le religieux ni soumis à un souverain qui décide pour tous. Deux notions les ont remplacés, celle d’intériorité et celle de conflit.

Dans les sociétés démocratiques, l’esprit, plus encore que le corps, est l’objet de controverses interminables. Quelles que soient les avancées ou les découvertes des sciences biologiques, elles restent inaptes à mettre fin à la querelle sur l’esprit. Pas plus qu’en philosophie il n’y a aujourd’hui d’accord en neurobiologie8. Ces controverses s’imposent parce que nos croyances fondamentales sont ici en jeu. Au lieu d’une âme inséparable de la notion de péché, une nouvelle catégorie désigne le dedans de la personne : l’esprit, la psyché, le mental, bref, l’intériorité, cachée, dissimulée, mais manifestant son existence par des signes multiples. Sacrée comme l’âme, c’est un tabou pour les modernes qui ne peuvent la manipuler sans risque. L’intériorité est une fiction qu’ils ont fabriquée pour dire ce qui se passe à l’intérieur d’eux-mêmes. Mais cette fiction est aussi une vérité : nous y croyons comme d’autres croient en la métempsycose ou au pouvoir magique des ancêtres.

L’institutionnalisation du conflit permet la confrontation libre des intérêts contradictoires et l’obtention de compromis acceptables. Elle est la condition de la démocratie dans la mesure où elle permet de représenter sur une scène — politique — la division du social. De même, la conflictualité psychique est la contrepartie de l’autofondation qui caractérise l’individualité moderne. La notion de conflit est le moyen de maintenir un écart entre ce qui est possible et ce qui est permis. L’individu moderne est en guerre avec lui-même : pour être relié à soi, il faut être séparé de soi. Du politique à l’intime, la conflictualité est le noyau normatif du mode de vie démocratique.

De là, une deuxième hypothèse : le succès de la dépression repose sur le déclin de la référence au conflit sur laquelle s’est construite la notion de sujet que la fin du XIXe siècle nous a léguée. L’identification des notions de conflit et de sujet s’est faite avec l’invention de « la psychonévrose de défense » par Freud. Cet essai voudrait montrer que l’histoire psychiatrique de la dépression est caractérisée par la difficulté à en définir le sujet9.

Une autre difficulté à propos du « sujet » se voit dans un domaine voisin, celui des addictions ou des dépendances. Les psychiatres l’enseignent, l’addiction est un moyen de lutter contre la dépression : elle abrase les conflits par un comportement compulsif. Or addiction et dépression sont des thèmes qui se diffusent ensemble à partir des années 1970. L’une comme l’autre sont les manifestations d’une difficulté symbolique avec les notions de loi et de conflit.

Les addictions incarnent l’impossibilité d’une prise complète de soi sur soi : le drogué est l’esclave de lui-même, qu’il dépende d’un produit, d’une activité ou d’une personne. Sa capacité à faire sujet et, ce qui revient au même, à faire société est en cause. Il se trouve dans un rapport « impossible » à la loi. La liberté de mœurs, soit le déclin de la polarité permis/défendu, et le dépassement des limites qu’imposait la nature à l’humain, grâce aux progrès des sciences biologiques et de la pharmacologie, font que tout devient concrètement possible. Pour cette raison, le drogué est aujourd’hui la figure symbolique employée pour définir les visages d’un anti-sujet. C’était le fou qui occupait autrefois cette place. Si la dépression est l’histoire d’un introuvable sujet, l’addiction est la nostalgie d’un sujet perdu.

Comme la névrose guettait l’individu divisé par ses conflits, déchiré par un partage entre ce qui est permis et ce qui est défendu, la dépression menace un individu apparemment émancipé des interdits, mais certainement déchiré par un partage entre le possible et l’impossible. Si la névrose est un drame de la culpabilité, la dépression est une tragédie de l’insuffisance. Elle est l’ombre familière de l’homme sans guide, fatigué d’entreprendre de devenir seulement lui-même et tenté de se soutenir jusqu’à la compulsion par des produits ou des comportements.

De la névrose à la dépression et à l’addiction, j’explorerai la façon dont nous sommes passés d’une expérience collective de nous-mêmes à une autre, je tenterai de suivre quelques mutations de la subjectivité à travers celles de ses pathologies.

Le « déficit » et le « conflit », grille de lecture pour une histoire de la dépression

La constitution de la notion de névrose à la fin du XIXe siècle offre cette grille de lecture éclairant les déplacements de la culpabilité à la responsabilité. À la conception de Freud s’oppose celle de son grand concurrent : Pierre Janet. L’affaire est bien connue des historiens de la psychiatrie et de la psychanalyse. Freud et Janet ont modernisé la vieille nervosité en créant la notion du psychique ; ils ont rendu acceptable l’idée que l’esprit peut être malade sans qu’il y ait besoin d’une cause organique et ont « inventé » la psychothérapie en intégrant la vieille hypnose des charlatans dans la science médicale. Leurs oppositions sont notoires, mais j’en isole une parce qu’elle permet, me semble-t-il, d’interpréter les métamorphoses de la dépression en les reliant à celle de l’individualité. Freud pense la névrose à partir du conflit alors que Janet se réfère à un déficit ou à une insuffisance. S’il existe indubitablement un sujet de ses conflits, car le patient est considéré comme un agent, c’est beaucoup moins évident pour le déficit.

Cette étude historique sur la dépression se déroulera en trois temps. L’alliance subtile entre le déficit et le conflit fournira à la psychiatrie la référence pour traiter la dépression d’un sujet malade, paradigme de départ de la dépression contemporaine (première partie). Lorsque cette alliance se brisera au cours des années 1970, la névrose amorcera son déclin. La dépression sortira du champ médical sans qu’aucune innovation pharmacologique ne soit le vecteur de son expansion, mais dans un contexte où l’émancipation conduit à un changement de place de l’interdit, la culpabilité se dissimulant sous la montée de la responsabilité. Elle devient une maladie à la mode bien avant que ne soient lancés les antidépresseurs de type Prozac, bien avant aussi que notre société ne succombe au pessimisme d’aujourd’hui. La dépression apparaîtra non comme une pathologie du malheur, mais comme une pathologie du changement, celle d’une personnalité qui cherche à être seulement elle-même : l’insécurité intérieure sera le prix de cette « libération » (deuxième partie). À partir des années 1980, la dépression entre dans une problématique où dominent non pas tant la douleur morale que l’inhibition, le ralentissement et l’asthénie : l’ancienne passion triste se transforme en une panne de l’action, et cela dans un contexte où l’initiative individuelle devient la mesure de la personne. La notion de guérison entre parallèlement en crise à mesure que la dépression est redéfinie comme une maladie chronique sur le modèle du diabète. Mais parce qu’il s’agit d’esprit, cette chronicité conduit à une interrogation identitaire qui n’existait pas au cours des années 1960 : drogue ou médicament ? La dépression et l’addiction dessinent alors l’envers de l’individu de la fin du XXe siècle.

Note sur la démarche

Le mot clé de cette démarche est : éclaircissement. Elle consiste à mettre en relief les arguments contradictoires qui ont forgé l’image savante et populaire de la dépression. L’intention critique est donc politique. Elle vise moins une vérité scientifique qu’une contribution au débat public, elle cherche moins à juger qu’à comprendre. La critique sociale doit être à la fois réaliste en décrivant des mondes vraisemblables, prescriptive en évaluant des mondes vivables, et politique en proposant des démarches intellectuelles qui rendent l’action possible.

La dépression, comme toute pathologie mentale, ne fait pas partie des maladies assignables dans une partie du corps humain. Pour qui s’intéresse à l’histoire ou à l’anthropologie des catégories psychiatriques et des troubles mentaux, un double écueil en résulte : un penchant positiviste en sciences de la vie réduisant ces troubles à de purs dérèglements biologiques ; un penchant relativiste en sciences sociales ne prenant pas en compte la dimension biologique de l’humain et dissolvant la réalité de la pathologie dans des fonctions purement sociales (étiqueter une déviance, gérer certains désordres ou contrôler des comportements inadéquats). Le sociologue se contente trop souvent d’aborder ces questions en termes de médicalisation du mal-être10 ou de psychologisation des rapports sociaux. Ces deux penchants sont sans doute un aspect non négligeable de la difficulté à penser la place sociale de la notion de psychique dans nos sociétés.

Comment apprendrions-nous que souffrir, c’est ceci ou cela si nous n’avions pas les mots pour le dire ? Or la psychiatrie fournit précisément ce langage parce qu’elle est la seule spécialité médicale chargée du domaine de la personne pathologique. Si la dimension psychologique peut avoir une importance en dermatologie ou en cancérologie, la psychiatrie est un système de pratiques normées dont l’objet est l’individualité pathologique. Elle est un savoir privilégié pour observer comment les relations individu-société se transforment simultanément. D’où l’insistance de ce travail non sur les pratiques psychiatriques, mais sur le raisonnement psychiatrique, c’est-à-dire sur le type d’expérience de la personne qu’il perçoit et signale.

La psychiatrie ne peut déchiffrer avec certitude les signes morbides sur le corps du malade, dans son sang ou dans ses urines, la caractéristique d’un trouble mental étant qu’il désigne un sentiment, une émotion ou une image de soi. Toute l’histoire de cette discipline est traversée par une lancinante interrogation : comment objectiver le subjectif ? La psychiatrie se trouve dans une situation particulière : lorsqu’elle découvre la cause d’une pathologie mentale, comme ce fut le cas pour l’épilepsie, c’est que celle-ci n’était pas mentale. La psychiatrie traite généralement de pathologies dont la cause, ou le motif, ne peut faire consensus11. Le travail du clinicien consiste à interpréter symptômes et syndromes12 non pour distinguer le normal du pathologique, mais en vue d’un diagnostic13. Pourtant, cette distinction est obsédante aujourd’hui. Il faut moins y voir une insuffisante réflexion clinique, comme on pourra le constater dans cet ouvrage, qu’une conséquence pratique du caractère symbolique attaché à la notion d’intériorité dans la modernité. Les désaccords sur les causes, les définitions et les traitements des pathologies, les incertitudes qui accompagnent l’histoire du raisonnement psychiatrique14 sont particulièrement révélateurs des transformations de la personne. Il faut respecter ces difficultés en reconstituant leur cohérence.

La démarche suivie dans cet ouvrage a donc été de comprendre comment les psychiatres formulent les problèmes et quelles solutions ils leur apportent à travers leurs controverses. Une des particularités de la dépression est qu’aucun grand nom, aucune œuvre clé n’y sont attachés au contraire de la monomanie (Esquirol), de l’hystérie (Charcot, Janet et Freud), de la psychose maniaco-dépressive (Kraepelin), de la schizophrénie (Bleuler). Il a donc fallu manier un corpus aux multiples aspects pharmacologiques, cliniques, épidémiologiques, nosographiques, neurobiologiques, etc. Une grande partie des thèmes examinés ici ne sont qu’explorés faute de travaux sur l’histoire de la psychiatrie française au XXe siècle.

Cette enquête s’est appuyée sur une revue de la littérature psychiatrique française à partir des années 1930-1940 ainsi que sur un sondage dans les travaux anglo-américains15. La Revue du praticien, qui joue un rôle de formation permanente pour les généralistes, à partir du premier article sur les antidépresseurs en 1958, deux magazines féminins et un hebdomadaire ont été consultés16. Il a alors été possible d’établir des relations entre trois niveaux : débats internes à la profession psychiatrique, type d’expertise qu’elle fournit à la médecine générale et problèmes que celle-ci rencontre, manière dont le grand public a été initié à une grammaire de la vie intérieure, indiquant les règles permettant que se formule une demande sociale. Cette enquête ne traite donc pas des pratiques de la dépression, mais des conceptions, des manières de raisonner et des modèles de maladie en médecine mentale. Ainsi mis en scène pour mieux faire ressortir la multitude d’aspects à la fois hétérogènes et contradictoires qui façonnent une pathologie mentale, les textes permettront peut-être au lecteur de prendre une vue d’ensemble tout en respectant la complexité de la chose psychiatrique.

Source : Éditions Odile Jacob.

Chapitre premier

Genèse de la créature psychique

Lors de la conférence d’ouverture du premier colloque tenu en France sur les états dépressifs à Sainte-Anne en novembre 1954, un nom vient à la bouche de l’orateur : Pierre Janet. « Au début du siècle, déclare le Dr Julien Rouart, on insistait sur certaines dépressions névrotiques aujourd’hui quelque peu oubliées, comme la neurasthénie, et Pierre Janet fondait toute sa théorie de la psychasthénie sur la notion d’une “baisse de la tension psychologique”. En fait, […] les dépressions névrotiques s’opposaient aux psychotiques comme une faiblesse de constitution à une maladie [1]. » Asthénies, baisse, faiblesse : l’état dépressif est une insuffisance. Freud, les psychanalystes l’ont largement souligné depuis, a peu écrit sur la dépression [2] : l’angoisse est au centre de son attention. Y aurait-il une opposition entre l’angoisse et l’insuffisance ? En effet, la frontière de la culpabilité sépare leurs territoires respectifs. Freud a joué un rôle pivot dans l’histoire de l’homme coupable, et Janet dans celle de l’homme insuffisant.

D’anciennes questions philosophiques portant sur le statut de l’esprit et la spécificité de ce qui est psychologique, de vieilles querelles disciplinaires entre biologie et psychologie sur ce thème, des antinomies propres à chacune de ces disciplines encombrent depuis toujours les questions posées par la maladie mentale. Prenez garde au sujet, disent les uns, c’est-à-dire à l’humain ; n’oubliez pas le malade, c’est-à-dire le corps, rétorquent les autres. Une tension règne dans l’histoire des désordres de l’esprit entre une conception de l’humain en tant qu’animal, vivant par rapport au végétal, et une conception contraire en tant qu’être de parole, humain à l’intérieur du vivant animal. Opposition décisive, à l’origine des conflits quant aux causes de la maladie, sa définition, ses traitements et l’idée que l’on se fait de la guérison, mais opposition trompeuse à un autre niveau, dans la mesure où l’on ne voit pas très bien ce que pourrait être un sujet sans corps. En quoi serait-il un être « vivant » [3] ? Or les modes d’intégration de l’animalité dans la personnalité sont une des clés du type de subjectivité que la fin du xixe siècle nous léguera.

Lire la suite gratuitement en ligne

EN COMPLÉMENT

Fatigue, énergie et modernité

Alain Ehrenberg

Si le souci collectif pour la fatigue dans les sociétés occidentales n’est nullement un phénomène nouveau, il a pris un tour particulier depuis la pandémie de Covid-19, avec une généralisation des problèmes de santé mentale. Pour le sociologue et directeur de recherche au CNRS Alain Ehrenberg, cette généralisation constitue, au-delà d’une problématique de santé publique, un langage permettant d’exprimer les tensions morales d’une société individualiste de masse.

Lire sur le site web de la revue Esprit

Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique

Volume 180, Issue 10, December 2022, Pages 987-994

L’anorexie mentale : une fatigue de ne pas être soi ?

Margaux Merand, UMR Inserm U 1253, UFR de médecine de l’Université de Tours, 2, Boulevard Tonnellé, 37032 Tours, France

Maël Lemoine, UMR 5164 « ImmunoConcept » ; équipe « Conceptual Biology and Medicine », Université de Bordeaux, 146, rue Léo-Saignat, 33000 Bordeaux, France

Le présent article comprend l’anorexie mentale comme une stratégie visant à se produire soi-même, en modelant le corps d’une manière déterminée, afin d’obtenir une reconnaissance intersubjective. Il s’agirait plus précisément d’une stratégie permettant de systématiser la réussite de trois objectifs caractéristiques de l’existence sociale moderne où les individus sont appelés à se réaliser au moyen de leurs propres ressources, en s’émancipant de toute tutelle. Soumis à l’injonction d’être « quelqu’un », et d’accomplir une performance individuelle remarquée, le sujet anorexique serait singulièrement sensible aux risques d’échec constitutifs de ces deux idéaux sociaux. Ainsi, 1) la maigreur permettrait au sujet anorexique de faire l’économie de la question de son identité, en produisant à travers le corps maigre un type d’identité plutôt qu’une véritable subjectivité. Effrayée à l’idée de ne pas parvenir à cerner les frontières et facultés du « soi », la personne anorexique se retrancherait derrière le type d’identité que suggère une apparence très amincie. 2) Travaillant sur son corps, le sujet anorexique échapperait aux aléas des formes conventionnelles de travail et d’accomplissement de soi, en choisissant un matériau – son propre corps – sur lequel il a un pouvoir immédiat et qui a priori ne met à l’épreuve que sa volonté, en supprimant tout aléa extérieur immaîtrisable. 3) Conscient des représentations sociales dont la maigreur est investie, le sujet anorexique contrôlerait le genre de jugement porté sur lui par les autres : il échapperait ainsi au risque, normalement structurel, de ne pas être reconnu par les autres sujets conscients, ou d’être incompris d’eux.

Ehrenberg Alain, La fatigue d’être soi. Dépression et société. [compte-rendu]

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot

Revue française de sociologie Année 1999 40-4 pp. 778-780

Note #2 – Une « société des individus ».

Individus en société : individualisme versus communautarisme ?

Novembre 2024

L’individualisme croissant supposé de la société interroge et s’inscrit au cœur des réflexions menées par les collectivités pour accompagner les évolutions des modes de vie. Quelques précisions s’imposent alors pour comprendre la société. La modernité du XXe siècle a eu pour corollaire l’individualisation de la société. Aujourd’hui, l’individu est placé au centre de la société et est collectivement valorisé, créant pour les individus des impératifs de réalisation de soi et de singularité pour se distinguer des autres. Toutefois, la société des individus n’est pas pour autant une société individualiste par définition, de nouvelles formes de solidarités et manières de faire cohésion et communauté émergent en son sein.

Fatigue d’être soi et souffrances de subjectivation.

Par Jacques Arènes

Imaginaire & Inconscient

« La fatigue d’être soi », renvoie au livre éponyme d’Alain Ehrenberg. Cette locution décrit les difficultés de subjectivation de l’individu contemporain. Le centre de ce type de souffrance de subjectivation est le sentiment de passivité et de déprise par rapport à son propre destin. La méthode analytique se trouve ainsi mise à l’épreuve, car elle bute sur une éternisation de son processus, avec des sujets qui ne semblent pas avancer, s’enfoncent progressivement dans une souffrance qu’aucune interprétation ne modifie. Une hypothèse clinique d’accompagnement de ceux qui ont du mal à saisir les possibles, et à incarner une dynamique de subjectivation, est celle d’un travail sur les épreuves de vie. Plutôt que d’adopter une posture « ferenczienne », favorisant la régression et la réparation psychique dans le lieu de la cure, le psychanalyste sera, en ce cas, particulièrement attentif aux événements à potentialité traumatique. L’épreuve de réalité peut alors s’avérer « thérapeutique », et le travail du négatif lié à la perte de l’objet peut, dans certaines conditions, rendre possible la sortie de la fatigue d’être soi.

La souffrance des intervenants : perte d’idéal collectif et confusion sur le plan des valeurs

Par Lucie Biron

Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°36(1), 209-224.

Le présent essai propose l’idée selon laquelle l’état de désarroi qui marque le monde contemporain – en raison de l’absence de consensus sur ce qui pourrait constituer un horizon de sens – a un impact sur l’épuisement professionnel vécu par les intervenants psychosociaux. Désignés comme les experts du soulagement de la souffrance dans un monde qui fait du bonheur sa norme, les professionnels de la relation d’aide se trouvent dans une position paradoxale. Ils paraissent tiraillés entre, d’une part, le modèle productiviste qui domine les milieux de travail et, d’autre part, les idéaux éthiques au fondement d’un travail de solidarité humaine.

Lire Alain Ehrenberg : une tâche impossible ?

Par Pierre-Henri Castel

La revue lacanienne, N° 13(2), 129-134

es travaux d’Alain Ehrenberg semblent frappés par la malédiction d’un malentendu total. Il est extrêmement courant de lui voir attribuer sinon la paternité, du moins le talent d’avoir particulièrement bien exprimé l’idée selon laquelle la dépression, dans les sociétés contemporaines, serait en augmentation du fait des grandes modifications sociétales en cours depuis la fin des années 1960. Récemment, et d’ailleurs dans la direction idéologique inverse, dans un échange pour La vie des idées avec Robert Castel, il a été considéré comme le promoteur d’un style d’individualisme plus américain que français, quelqu’un dont les analyses de l’idéal contemporain d’autonomie feraient le fourrier à peine caché d’une sorte de néolibéralisme niant la « souffrance psychosociale » et les besoins de protection des faibles.

Société du malaise ou malaise dans la société ?

Réponse à Robert Castel

Alain EHRENBERG

La Vie des Idées

Pour Alain Ehrenberg, la lecture que Robert Castel a proposée de son livre dans La Vie des Idées repose sur un contresens. Loin d’ériger l’Amérique en modèle, sa démarche comparative vise à dégager les significations sociales de l’autonomie pour dépasser l’opposition libéralisme/antilibéralisme. Il s’agit alors de substituer à la sociologie individualiste une sociologie de l’individualisme.

Ce texte est une réponse au compte rendu de Robert Castel sur le livre d’Alain Ehrenberg (La Société du malaise, Odile Jacob, 2010), paru sous le titre « L’autonomie, aspiration ou condition ? », La Vie des Idées, 26 mars 2010.

Un compte rendu de la revue Liberté

Volume 41, numéro 5 (245), octobre 1999, p. 110–116

L’individu à l’aune de la dépression

Alain Ehrenberg, La Fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris, Odile Jacob, 1998, 318 p

Par Luis Carlos Fernandez

On sentait bien que l’ampleur sans précédent du phénomène dépressif — nouveau visage du malaise dans la civilisation — ne pouvait être étrangère à la façon dont l’époque conçoit l’individu. La Fatigue d’être soi montre à quel point on voyait juste. Dans ce troisième volet] de son analyse de l’individualité contemporaine, Alain Ehrenberg — sociologue, directeur du collectif de recherche « Psychotropes, Politique, Société » du CNRS à Paris — se livre à un examen attentif de ses transformations et de l’évolution concomitante de la dépression en tant qu’entité nosologique. Cela nous vaut un remarquable essai d’histoire de la psychiatrie, champ aussi fertile que peu labouré par les chercheurs français en sciences sociales depuis les travaux marquants de Robert Castel.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.