PHILOSOPHIE, MÉDIAS ET SOCIÉTÉ

Comment dialoguer de manière constructive ?

Echanger sur des sujets de fond est une de mes passions. Cela fait plusieurs années que je m’interroge sur les moyens de faire progresser la connaissance, d’apprendre de nouvelles choses. Dans cet article, je reviens sur le cheminement qui m’anime depuis tout ce temps, pour ensuite donner des pistes sur les manières de le mettre en pratique concrètement.

Un cheminement théorique

Durant mes études, j’ai été amené à réfléchir sur l’épistémologie, la cognition (comment fonctionne la connaissance humaine, avec ses biais), et en particulier sur la notion « d’esprit critique ». A l’époque, deux notions m’ont marqué. Avec Hegel, notamment, l’idée de dialectique, que j’ai vulgarisée dans La pensée s’enrichit de la critique. Dans mon mémoire, en 2009, j’ai tâché de stimuler la métacognition de jeunes élèves, c’est-à-dire leurs facultés à observer leurs propres manières de réfléchir. Ces deux concepts (dialectique et métacognition) font référence à une forme de « mise à distance » de ses propres représentations et processus de pensée.

En 2012, dans Les polémistes sont-ils responsables des interprétations de leurs propos ?, je m’attelais à montrer qu’il y a un problème à s’attacher uniquement à la dimension sémantique de la conversation (les mots utilisés), et qu’il fallait prendre en compte la dimension pragmatique également (ce que les usagers des mots y attribuent comme signification, ce qu’ils « mettent derrière »).

En 2013, dans Pour une éthique de la discussion, je tâchais de formaliser en quelque sorte des « règles du jeu » à respecter pour qu’une discussion soit constructive, c’est-à-dire qu’elle fasse progresser la connaissance dans une forme de respect mutuel des personnes et des idées. Dans cet article théorique, je liste notamment un ensemble de présupposés philosophiques « incontournables » (constructivisme réaliste, perspectivisme non relativiste, pragmatisme…) qui lient la question de la connaissance à notre condition d’être humain, et qui invitent à une forme d’accord tacite si l’on prétend discuter autour d’une réalité partagée. En découle entre autres un engagement dans les directions suivantes : humilité, coopération, pluralisme… C’est tout un programme, sachant que les métaphores conceptuelles pour parler de la discussion nous suggèrent de la considérer davantage d’un point de vue compétitif (La discussion, c’est la guerre).

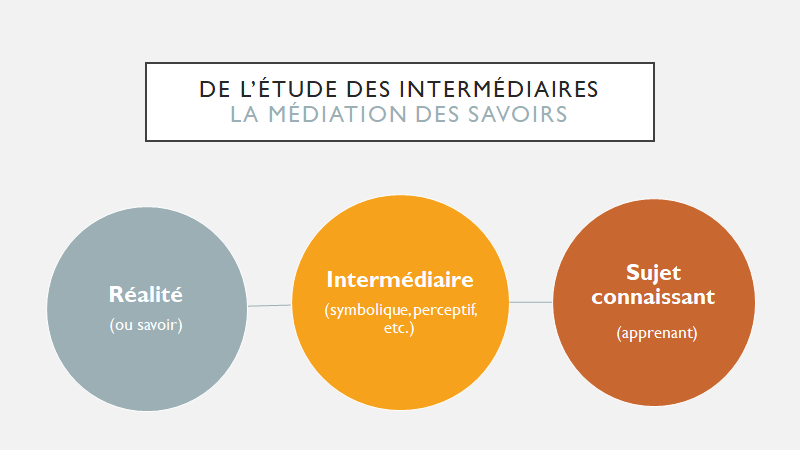

En 2014, dans un article sur la place de la réflexivité (la capacité à s’interroger sur ses propres processus de pensée) en éducation aux médias, j’identifiais ensuite combien une mise à distance avec nos propres représentations – et notre rapport à ces représentations – était constitutif d’une forme de « pensée critique ». Dans mon cours Médias, philosophie et citoyenneté, j’ai précisé par la suite la place du dialogue dans la pratique philosophique et le développement de cette pensée critique.

En 2015, dans La logique face aux mauvais arguments, j’écrivais la phrase « tout est vrai, dans une certaine mesure », que j’illustrais par la phrase « dans la tête du fou, les poules ont des dents ». Dans son monde, cela est vrai. Le fait est que ce n’est vraisemblablement vrai que dans son monde, que d’un certain point de vue. L’usage de la logique pour contrer les arguments fallacieux invite aussi, à mon avis, à tâcher de comprendre « le monde de l’autre » : « dans quelle mesure ce que l’autre me dit, y compris ce qu’il me dit de faux, donne-t-il à voir du vrai » ?

En 2016, je reprenais cette thèse dans deux articles de mon dossier pour contrer les discours faux et haineux. J’y défends un engagement pour le fait de faire la part des choses, qui passe par une forme de compréhension – qui n’implique pas de partager les idées de l’autre, et pour la nuance. A mon sens, ce qui constitue une posture dogmatique est non pas le contenu du dogme, mais l’indiscutabilité qui y est liée.

En 2017, dans Développer la capacité à changer de point de vue : les enjeux de la décentration, j’identifiais la capacité à se mettre à la place d’autrui (au niveau cognitif, mais pas uniquement) comme une composante fondamentale contre les biais cognitifs et dans l’apprentissage de manière générale.

En 2018, j’expliquais enfin à un jeune garçon ce qu’est un questionnement philosophique et j’intervenais dans le colloque « Faire société dans un monde médiatisé », avec le titre suivant : Information, émotions et désaccords sur le web – Comment développer des attitudes critiques et respectueuses ?

Si ces ancrages théoriques me semblent fondamentaux et contiennent en tant que tels des pistes d’application pratique, il me semble également intéressant de développer davantage comment tout ceci peut être mis en pratique. Comment fait-on, concrètement, pour appliquer tout cela ?

Mise à jour 2022/08 : mon livre Nuance ! La puissance du dialogue (2022) s’inscrit dans le sillon de toutes ces réflexions.

Comment dialoguer – ou penser – de manière constructive, en pratique ?

Je ne vais pas ici proposer une recette universelle pour bien dialoguer, mais plutôt parcourir avec vous un ensemble de manières de faire que j’essaie de mettre en pratique lorsque je débats ou tâche d’envisager de nouvelles idées.

Pratiquer le questionnement

Le dialogue, dès Socrate : la maïeutique

Dans les Dialogues de Platon, Socrate voyait sa pratique comme maïeutique, c’est-à-dire « l’art d’accoucher les esprits ». Il posait des questions à ses interlocuteurs de type « que signifie ce que tu dis ? », « qu’est-ce qui te fait croire ce que tu crois ? ».

Selon les commentateurs des textes de Platon, Socrate se voit attribuer différentes intentions. Parfois, il est vu comme celui qui veut vraiment approfondir les idées et parvenir à une forme de nuance très profonde. Parfois, il est vu comme un emmerdeur qui n’a rien à envier aux sophistes qu’il affronte : il veut juste les amener à dire qu’ils ont tort ou se trompent.

Nous invitons à considérer la première image de Socrate, à savoir celle de l’homme humble qui cherche à comprendre les fondements de ce que l’autre affirme.

Nous en retenons les questions évoquées ci-dessus, notamment des questions de définition (« qu’est-ce que cela veut dire ? »), des questions sur les arguments ou les preuves (« qu’est-ce qui te fait affirmer cela ? »). Comme je l’ai évoqué ci-dessus, j’invite à ne pas se limiter à l’aspect sémantique des définitions. Ainsi, il s’agit d’amener l’interlocuteur à expliquer sa définition, sa perspective : qu’est-ce que cela veut dire, pour toi ? Comment comprends-tu cela ? Il s’agit de faire la clarté également sur ses référentiels, ses présupposés, ses postulats.

Une variante que je propose est « dans quelle mesure ce que tu me dis a-t-il du sens ? », « dans quelle mesure ce que tu affirmes est-il vrai ? ».

Redécouvrir l’étonnement de l’enfant

Une autre manière de présenter les choses se situe dans la faculté d’étonnement. Il s’agit d’une posture naïve et humble, au fondement du questionnement philosophique. En effet, le questionnement philosophique, c’est se demander « à quoi ça sert ? » (finalité ou raison d’être), « qu’est-ce que ça veut dire ? » (signification). Quand un enfant demande « pourquoi ? » ou « c’est quoi ? » à chaque chose qu’il découvre, il fait de la philo, en quelque sorte. Il s’étonne et s’émerveille, les choses ne sont pas « acquises »…

Le modèle de Tozzi : problématiser – conceptualiser – argumenter, et dégager les présupposés

Michel Tozzi est un philosophe français qui défend une forme de la philosophie ancrée dans la pratique. On peut en effet voir la philosophie comme une sorte de discipline avec des objets bien spécifiques (le bien, le vrai, le beau, l’être…), mais aussi et surtout comme une démarche de questionnement et de pensée.

Dans Penser ensemble ? Est-ce souhaitable et possible ?, il approfondit en quelque sorte la pratique du dialogue socratique en lui donnant trois directions :

- Problématiser, c’est-à-dire mettre en question ses affirmations, considérer ses thèses comme des hypothèses, remonter au problème dont elles se prétendent les solutions, interroger la question elle-même, dans ses présupposés et conséquences.

- Conceptualiser, c’est-à-dire tenter de définir les notions convoquées pour penser, identifier et élaborer des distinctions conceptuelles, pour préciser ce dont on parle.

- Argumenter, c’est-à-dire déconstruire des affirmations, répondre à des objections, fonder rationnellement son discours, pour savoir si ce qu’on dit est vrai.

A noter qu’il commence son article en envisageant que l’on peut « être ensemble en solitaire ». Je rejoins cette conception philosophique selon laquelle « on ne pense jamais seul » (thèse également développée par Pierre Lévy). Quand on lit un livre, quand on réfléchit, quand on apprend avec ou à l’encontre de nos préjugés, c’est comme si on effectuait une sorte de dialogue intérieur.

Dans Penser par soi-même, il invite à dégager les présupposés derrière les affirmations. Pour lui, « un présupposé est une affirmation impliquée par une proposition, et sans laquelle elle ne pourrait être valide. Il faut l’expliciter, car il est généralement contenu implicitement dans la proposition ». Il donne l’exemple du concept de réincarnation :

Si par exemple je crois à la réincarnation, cela présuppose :

– qu’un être humain n’est pas seulement une réalité matérielle, mais l’union d’une âme et d’un corps ;

– que la mort physiologique d’un individu ne détruit pas son âme ;

– que cette âme peut se joindre à un nouveau corps […]

Un seul des trois premiers présupposés manque, et l’idée de réincarnation perd son sens. Ces présupposés sont bien implicites dans l’idée, et il faut faire un effort pour la déplier, lui faire exprimer, « avouer » ses implications. Ils sont bien par ailleurs des affirmations qui répondent chacune à une question essentielle :

– Qu’est-ce que l’homme, quelle est sa réalité ?

– La vie d’un individu s’arrête-t-elle à sa mort ?

– Qu’advenons-nous dans l’au-delà ?

Dans cet ouvrage, il distingue également ce qu’est une question philosophique. Pour Tozzi, il convient de faire un effort pour interroger les présupposés d’une affirmation.

Écoute de l’autre et « questiologie »

Une fois n’est pas coutume, je vous propose ci-dessous de découvrir une conférence TEDx de Frédéric Falisse à propos de la « questiologie ». Cette vidéo me semble intéressante – en dépit de son format, dans la mesure où poser des questions n’est pas une pratique si anodine que cela.

Il existe plusieurs types de questions, ouvertes ou fermées, centrées sur les cognitions ou les émotions, etc. Pour ma part, je trouve par exemple que des questionnements ouverts (que l’on retrouve entre autres dans des ouvrages de méthodologie d’entretien en sciences humaines et sociales) sont assez précieux : « Pouvez-vous m’expliquer ceci ? », « Qu’est-ce que cela vous fait quand… ? », « Racontez-moi comment ça se passe… », « En quoi est-ce important pour vous ? », « Qu’est-ce que ça signifie pour vous ? », etc.

En outre, cela me semble utile d’être conscients que notre interlocuteur ne communique pas nécessairement sur le même registre que nous. Par exemple, si quelqu’un me dit qu’il considère que tous les chômeurs sont des fainéants, je peux m’évertuer à le contredire ou à tâcher de comprendre les « faits » qui lui font dire ça, et l’entretien va peut-être tourner en rond tant que je n’aurai pas entendu la révolte et le sentiment d’injustice qui se cachent derrière cette affirmation.

Dans mes articles relatifs aux liens étroits entre émotion et cognition, j’explicite qu’à mon avis, c’est contreproductif de nier la composante émotionnelle ou sociale d’une situation. C’est aussi en substance ce que je dis quand j’insiste sur l’importance de la prise en compte de la dimension pragmatique de la communication.

Les maximes conversationnelles de Grice

En lien avec cette dimension pragmatique de la communication, dans Logique de la conversation, Grice avance l’idée que la communication est régie par un « principe de coopération » et des « maximes conversationnelles ».

« Que votre contribution à la conversation soit, au moment où elle intervient, telle que le requiert l’objectif ou la direction acceptée de l’échange verbal dans lequel vous êtes engagé. (Grice 1979, p.93. Traduction française de Wilson et Sperber) ».

Ainsi, cela signifie que dans une situation de communication, lorsque le destinataire tente de détecter une intention communicative, il peut s’attendre à ce que le locuteur suive ce principe et donc agisse de manière coopérative.

Grice (1979) développe ce principe de coopération en neuf maximes, qu’il classe en quatre catégories :

- Maximes de quantité

- Que votre contribution soit aussi informative que nécessaire.

- Que votre contribution ne soit pas plus informative que nécessaire.

- Maximes de qualité

- Ne dites pas ce que vous croyez être faux.

- Ne dites pas ce que vous n’avez pas de raisons suffisantes de considérer comme vrai.

- Maxime de relation

- Soyez pertinents.

- Maximes de manière

- Évitez de vous exprimer de manière obscure.

- Évitez l’ambiguïté.

- Soyez bref.

- Soyez ordonné.

> En savoir plus sur la théorie des implicatures de Grice

Principe de charité et reformulation

Il s’agit d’envoyer le message que vous tâchez réellement de comprendre et de faire droit à la vérité de votre interlocuteur.

Dans son blog de philosophie des sciences, Quentin Ruyant écrit :

« Je ferai appel à un principe qui correspond, je pense, avec la clarté que nous évoquions précédemment, à l’une des qualités les plus importantes chez un philosophe (et qui manque cruellement à la plupart des politiciens) : le principe de charité. Il s’agit, comme l’exprime Daniel Dennett, d’être capable d’exprimer une position adverse de manière si fidèle que même notre opposant pourra nous remercier d’avoir exprimé sa position avec tant de justesse. La connaissance doit être issue d’un travail collaboratif, ce qui est impossible si l’on ne sait pas faire justice aux positions auxquelles on s’oppose pour leur opposer des arguments sérieux ».

> Lire aussi : How to Criticize with Kindness: Philosopher Daniel Dennett on the Four Steps to Arguing Intelligently (BrainPickings, 2014)

Il est donc question ici de pouvoir reformuler l’essentiel de ce que l’autre affirme, et ce dans la « meilleure version possible » de ladite affirmation. Autrement dit, il s’agit de faire pleinement droit à la vérité de l’interlocuteur. Nous rappelons à ce titre que l’essentiel de la vérité de l’interlocuteur ne se situe pas toujours dans ce qu’il dit, mais dans ce qu’il vit autour de ce qu’il dit.

Lorsque je dialogue avec quelqu’un, j’essaie de ponctuer certaines séquences de l’échange par des phrases telles que « si je comprends bien… », « si tu me permets de reformuler… », « donc, ce que tu penses, c’est que… », « pour toi, ce qui est important, c’est… » ou encore « ton point de vue, c’est que… ». Lorsqu’une personne me parle de valeurs ou d’émotions, qu’elle répète un même message en boucle, je tâche d’acter que j’entends bien tout cela.

Une question de posture

Le fait de poser des questions tel que décrit ci-dessus est lié à une posture, à des attitudes dans la discussion.

« Violence épistémique » et « entretien épistémique »

Dans son article sur la « violence épistémique », Thomas C. Durand introduit ses propos de la sorte :

Avoir raison ne donne pas tous les droits. Les sceptiques qui abordent leurs contemporains dans l’espoir de les détromper de leurs croyances, de leurs convictions erronées, voire de leurs idéologies discutables sont bien intentionnés et voudraient que tout le monde pense un peu mieux. Ce faisant nous oublions (oui, l’auteur se compte dans le lot des arpenteurs de terrain épistémiquement perturbé) parfois un peu vite que les autres aussi sont bien intentionnés, en tout cas en moyenne.

Il explique ensuite que le fait d’aller à l’encontre de croyances, même lorsque celles-ci sont fausses, peut comporter intrinsèquement une forme de violence. Lorsqu’une personne croit quelque chose, dans certains cas, elle base également une partie de son existence sur cette croyance. Si l’on me montre un corbeau albinos, je n’aurai probablement pas de mal à reconnaître que tous les corbeaux ne sont pas noirs. Par contre, si l’on vient contredire une croyance pour laquelle je m’engage au quotidien, voire je fais des sacrifices, cela va peut-être me faire souffrir et être coûteux pour moi d’abandonner cette croyance.

J’ajouterais qu’il existe par ailleurs de « bonnes » raisons non rationnelles de croire ce que l’on croit. Chaque personne a de bonnes raisons de croire ce qu’elle croit, de son point de vue en tout cas. En conséquence, l’auteur formule la recommandation suivante :

Il me semble utile de se donner les moyens de faire régulièrement l’exercice mental suivant : se mettre à la place de notre interlocuteur, s’imaginer comment nous encaisserions les propos d’un sceptique.

Il ajoute :

Les véritables débats d’idées, ceux dont le but n’est pas de faire le spectacle ou de vendre un livre, une idéologie ou un programme politique, doivent être abordés avec un certain nombre de précautions. Parmi elles, le principe d’humanité propose de toujours considérer que les paroles de notre interlocuteur ont du sens pour lui, et que nous tiendrions les mêmes si nous étions dans sa position, avec les informations dont il dispose. En somme : autrui est un être humain aussi complexe que nous.

Dans l’article sur l’entretien épistémique et la vidéo qui y est relative (ci-dessous), il explicite encore davantage sa posture :

Cela consiste à discuter avec l’autre : discuter, sans débattre, sans chercher à rien prouver. Je ne vous cache pas que ça demande quelques efforts. Vous devez restez concentré sur votre tâche : aider votre interlocuteur à exprimer clairement la manière dont il arrive à sa vision des choses. Si vous le coupez tout le temps, il ne peut pas développer son point de vue et en réalité vous n’avez pas connaissance de ce sur quoi reposent ses convictions. Mais pire : votre interlocuteur lui-même n’a peut-être pas cette information, et sans elle il ne peut pas aisément douter de ce qu’il croit car il ne peut pas savoir quel type d’information est susceptible de lui prouver qu’il pourrait avoir tort.

Il établit enfin lui-même le lien avec la méthode de questionnement socratique :

Déjà la maïeutique de Socrate consistait en cela : amener votre interlocuteur devant ses propres contradictions, devant les limites [j’ajouterais : et les zones de pertinence, ndlr] de ses connaissances actuelles. En constatant lui-même les anomalies de sa méthode, il vous verra moins comme un adversaire que comme un partenaire dans l’examen des raisons pour lesquels il croit ce qu’il croit. Si vous réussissez à maintenir le dialogue, vous ne faites qu’accompagner l’autre vers l’apprivoisement de ses doutes.

Décentration et empathie

Nous avons lourdement insisté sur cette dimension dans nos propos précédents : comprendre l’autre, c’est entendre non seulement ce qu’il dit, mais aussi et parfois surtout comment il le vit. Il s’agit de l’empathie. Attention, nous mettons en garde face à une forme d’empathie exacerbée. Il ne s’agit pas de céder à une forme de réactivité émotionnelle « brute », qui supplanterait toute forme de réflexion. Au contraire, il s’agit de prendre en compte l’émotion dans la réflexion.

Pour l’éthologue Frans de Waal, l’empathie est l’une des composantes de la moralité.

Pour pas mal de penseurs de l’éducation, l’imitation est une des composantes de l’apprentissage. Sur base de délimitations en psychologie cognitive et comportementale, j’établirais la subdivision suivante :

- Imitation : se mettre à la place de l’autre au niveau comportemental (les actes, les gestes…)

- Empathie : se mettre à la place de l’autre au niveau émotionnel (les ressentis, les souffrances…)

- Décentration cognitive : se mettre à la place de l’autre au niveau cognitif (les pensées, les jugements, les croyances…)

A mon sens, ces trois composantes de ce que j’appelle la décentration sont centrales dans la cognition, l’apprentissage et la compréhension. Comment en effet intégrer de « nouvelles connaissances » si je suis incapable de me décentrer de mes perspectives antérieures ? Il s’agit de pouvoir intégrer la nouvelle perspective, soit l’altérité.

Cette aptitude n’est pas un donné à la naissance : cela se pratique. Je crois qu’il est précieux d’acter qu’il existe différentes manières de percevoir, vivre et agir au monde, et que celles-ci ont toutes des raisons d’être, dans une certaine mesure.

A ce titre, la pratique du débat, de la rencontre et de la discussion est en tant que telle une expérience qui peut permettre de développer ces facultés. Je pense que le fait d’essayer de comprendre authentiquement l’autre s’entraine. Au niveau de l’apprentissage, je crois que cela peut passer par des activités formelles : « comment croyez-vous que la personne qui dit cela se sent ? », « comment vous sentiriez-vous à la place de… ? », « qu’est-ce qui lui fait dire cela, à votre avis ? », « qu’auriez-vous envie de faire, à sa place ? », « que pensez-vous qu’elle pourrait faire, dans cette situation ? », « que pensez-vous que cette personne pense que vous pensez ? », etc.

Dialectique et pluralisme : prendre la mesure du vrai

La décentration est une attitude que l’on peut exercer vis-à-vis de l’altérité (d’autres idées, d’autres émotions, d’autres comportements), mais qui en même temps nous positionne par rapport à nous-mêmes, à nos pensées, notre vécu, nos comportements.

J’imagine mal un échange dans lequel il y aurait un interlocuteur qui ne ferait que poser des questions et l’autre qui ne ferait que donner des réponses. Cela existe, mais je veux dire que ce n’est pas comme cela que j’envisage un dialogue constructif (tout en ne niant pas que cela puisse être une phase nécessaire audit dialogue), et ce même si j’ai consacré un long pan de cet article à l’importance de comprendre l’altérité.

L’intérêt du dialogue, à mon avis, c’est de parcourir la thèse et son antithèse, afin de cibler la « zone de pertinence » de chaque affirmation – et donc en ce comprises les nôtres. Quand un individu affirme quelque chose, en général, on peut acter que c’est vrai pour lui, de son point de vue. Son interlocuteur peut alors se demander si cette affirmation est vraie de son point de vue également, dans quelle mesure ça l’est (ou non) pour lui et pour l’autre. Enfin, ils peuvent s’accorder sur une mesure commune.

Cela rejoint le modèle dialectique, vulgarisé dans le schéma « thèse – antithèse – synthèse » : en prenant en compte l’antithèse, nous en apprenons davantage sur la thèse, quitte à parfois l’abandonner.

La synthèse, à mon avis, n’est pas à percevoir comme un « entre-deux » non engagé, mais comme un moment où l’on transcende la thèse et l’antithèse. Je relie cela à mes écrits sur la validité en sciences sociales et la logique : la question qui m’anime, c’est de savoir « dans quelle mesure » – ou dans quel « monde possible » – une chose est vraie.

C’est le pari du pluralisme : s’il existe effectivement plusieurs perceptions de la réalité, alors la connaissance est d’autant plus riche qu’elle prend compte différentes perspectives.

Cela suppose de sérieux positionnements épistémologiques, voire métaphysiques, que nous ne développons pas ici (pour cela, cf. articles sur l’épistémologie), mais que nous résumons selon la phrase suivante : il est possible de dire des choses plus vraies que d’autres sur la réalité. Dès lors, nous pouvons que considérer que « tout est vrai », mais que certaines choses sont plus vraies que d’autres. En l’occurrence, 2+2=4 est une vérité arithmétique largement partagée qui correspond à un état de fait dans le monde formalisé dans un langage donné à l’aide de conventions. Mais dans 1984 de Orwell, dans un monde d’illusions, dans la tête d’un fou ou dans un sketch, 2+2=5 est vrai aussi. 2+2=4 et 2+2=5 n’ont pas pour autant la même valeur de vérité. Ils ont une « zone » de vérité qui n’est pas équivalente. Idem si je dis que « tous les êtres humains ont des ailes ». Le « monde possible » de cet énoncé se situera dans des œuvres de fiction, par exemple, tandis que la phrase « les humains n’ont pas d’ailes » peut se justifier par un rapport de correspondance (ou adéquation) avec une certaine réalité (dans un postulat réaliste) et de consensus (entre sujets pensants).

Je ne suis pas un « pro » du dialogue : une vision existentialiste

Le dialogue n’est pas toujours possible, et la pensée critique est quelque chose qui se joue en actes, qui s’exerce et s’entretient. Ce n’est pas un acquis une fois pour toutes (cf. existentialisme)*.

A propos du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann, qu’elle qualifie de « médiocre » qui a « perdu ses capacités à penser », la philosophe Hannah Arendt parle d’habitude à exercer son jugement. Nous ne pratiquons pas cette faculté automatiquement, de manière innée. Nous pouvons par contre en développer l’habitude, nous y « entrainer », ainsi qu’agir sur les contextes qui inhibent l’exercice de celle-ci.

Récemment, j’ai notamment débattu sur le thème de l’immigration sur Twitter. Je n’ai certainement pas appliqué tous ces principes évoqués ci-dessus avec tous mes interlocuteurs et à tout moment (je vous laisse en juger), et j’en suis conscient. Parce que dans un dialogue, il convient d’être deux parties prenantes. Dans les articles théoriques sur l’éthique de la discussion, j’évoque un certain nombre de limites et impasses de celle-ci. Par ailleurs, parce que je m’autorise à être faillible : je peux me tromper. Et si cette dernière phrase faisait partie de la posture à adopter ?

* Ne viens donc pas me reprocher de pas appliquer tous les principes que j’énonce ici, manant.

Livres de Julien Lecomte

Peut-on faire preuve de nuance sans être tiède ?

Dans notre société où le débat public semble de plus en plus binaire et manichéen, chacun doit choisir son camp, «pour» ou «contre», à la moindre polémique. En appeler à plus de nuance peut alors être accueilli comme une prise de hauteur bienvenue… ou être perçu comme une mollesse idéologique. Pour Julien Lecomte, la nuance ne consiste pas à dissoudre la révolte dans une posture réflexive qui finirait par paralyser l’action : elle est au contraire une arme indispensable au dialogue constructif et à l’action collective.

Entre réflexion philosophique, analyse concrète de controverses actuelles et introspection critique du propre rapport de l’auteur à la nuance, cet essai pragmatique redonne toute sa force politique à cette notion. Un appel humble et intelligent au débat pour vraiment changer les choses.

Le livre peut être commandé dans toutes les librairies de proximité, dans toute la francophonie. Dans certains cas, il est disponible en rayon, mais c’est relativement rare. Vous pouvez aussi le trouver dans de grosses enseignes de distribution ou sur Internet… N’hésitez pas à en parler à votre bibliothécaire également !

Plan du livre

- Pourquoi nous avons besoin de nuance

- Comment être nuancé ?

- De la pertinence de la nuance

Source : https://www.philomedia.be/nuance-la-puissance-du-dialogue/

Médias & informations : 40 activités pédagogiques pour le secondaire

Liste des articles par ordre de publication

Article # 1 : Introduction

Témoignage de ma recherche personnelle au sujet de la philothérapie (philosophie + thérapie) ou, si vous préférez, de la pratique de la philosophie en clinique. Il s’agit de consultation individuel ou de groupe offert par un philosophe praticien pour nous venir en aide. Elle se distingue de la « psychothérapie » (psychologie + thérapie) en ce qu’elle utilise des ressources et des procédés et poursuit de objectifs propres à la philosophie. On peut aussi parler de « philosophie appliquée ».

Article # 2 : Mise en garde contre le copinage entre la philosophie et la psychologie

La philothérapie gagne lentement mais sûrement en popularité grâce à des publications de plus en plus accessibles au grand public (voir l’Introduction de ce dossier).

L’un des titres tout en haut de la liste s’intitule « Platon, pas Prozac! » signé par Lou Marinoff paru en français en l’an 2000 aux Éditions Logiques. Ce livre m’a ouvert à la philothérapie.

L’auteur est professeur de philosophie au City College de New York, fondateur de l’Association américaine des praticiens de la philosophie (American Philosophical Practitioners Association) et auteurs de plusieurs livres.

Article # 3 : Philothérapie – Libérez-vous par la philosophie, Nathanaël Masselot, Les Éditions de l’Opportun

Présentation du livre Philothérapie – Libérez-vous par la philosophie suivie de mes commentaires de lecture.

Article # 4 : Sur le divan d’un philosophe – La consultation philosophie : une nouvelle démarche pour se connaître, changer de perspective, repenser sa vie. Jean-Eudes Arnoux, Éditions Favre

Présentation du livre Sur le divan d’un philosophe – La consultation philosophie : une nouvelle démarche pour se connaître, changer de perspective, repenser sa vie suivie de mes commentaires de lecture.

Article # 5 : Philosopher pour se retrouver – La pratique de la philo pour devenir libre et oser être vrai, Laurence Bouchet, Éditions Marabout

Cet article présente et relate ma lecture du livre « Philosopher pour se retrouver – La pratique de la philo pour devenir libre et oser être vrai », de Laurence Bouchet aux Éditions Marabout. Malheureusement ce livre n’est plus disponible à la vente tel que mentionné sur le site web de l’éditeur. Heureusement on peut encore le trouver et l’acheter dans différentes librairies en ligne.

Article # 6 : Une danse dangereuse avec le philothérapeute Patrick Sorrel

Cet article se penche sur l’offre du philothérapeute Patrick Sorrel.

Article # 7 : La consultation philosophique – L’art d’éclairer l’existence, Eugénie Vegleris

Le livre « La consultation philosophique – L’art d’éclairer l’existence » de Madame Eugénie Vegleris aux Éditions Eyrolles se classe en tête de ma liste des meilleurs essais que j’ai lu à ce jour au sujet de la « philothérapie ».

Article # 8 : Guérir la vie par la philosophie, Laurence Devillairs, Presses universitaires de France

À ce jour, tous les livres dont j’ai fait rapport de ma lecture dans ce dossier sont l’œuvre de philosophes consultants témoignant de leurs pratiques fondées sur le dialogue. Le livre « Guérir la vie par la philosophie » de Laurence Devillairs aux Presses universitaires de France (PUF) diffère des précédents parce que l’auteure offre à ses lecteurs une aide direct à la réflexion sur différents thèmes.

Article # 9 : Du bien-être au marché du malaise – La société du développement personnel – par Nicolas Marquis aux Presses universitaires de France

J’ai lu ce livre à reculons. J’ai appliqué les feins dès les premières pages. L’objectivité sociologique de l’auteur m’a déplu. Ce livre présente aux lecteurs des observations, que des observations. L’auteur n’en tire aucune conclusion.

Article # 10 : Happycratie : comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, Eva Illouz et Edgar Cabanas, Premier Parallèle, 2018

J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq parce qu’il m’a révélé les coulisses de la quête du bonheur au cœur de notre société néo-libérale. Je savais que cette obsession du bonheur circulait au sein de la population, notamment par le biais des coach de vie et des agents de développement personnel, mais je n’aurais jamais imaginé qu’elle cachait une véritable industrie soutenue par une idéologie psychologisante. Jusque-là, je ne connaissais de cette industrie que le commerce des livres et la montée en puissance des coachs de vie dédiés à la recherche du bonheur.

Article # 11 : La consultation philosophique, Oscar Brenifier, Éditions Alcofribas, 2020

J’ai adoré ce livre. Il est dense, très dense. On ne peut pas le lire comme un roman. Me voici enfin devant un auteur qui dit tout, où, quand, comment il observe, comment il pense, comment il chemine, comment il voit, comment il entend, comment il anticipe, comment il tire ses conclusions… Bref, un auteur qui expose son propre système de pensée dans un essai plus que formateur pour le nôtre.

Article # 12 : Fin du chapitre : Oscar Brenifier, philosophe praticien

La lecture du livre «La consultation philosophique» signé par le philosophe praticien Oscar Brenifier (voir article #11 de notre dossier «Consulter un philosophe – Quand la philosophie nous aide») nous apprend qu’il adresse un document à ses clients potentiels. J’ai écrit à monsieur Brenifier pour lui demander s’il pouvait me faire parvenir ce document.

Article # 13 : La philo-thérapie, Éric Suárez, Éditions Eyrolles, 2007

Cet article présente et relate ma lecture du livre du «La philo-thérapie» de Éric Suárez, Docteur en philosophie de l’Université Laval (Québec), philosophe praticien (Lausanne), publié en 2007 aux Éditions Eyrolles. Ce livre traite de la consultation philosophique ou, si vous préférez, de la philo-thérapie, d’un point de vue pratique. En fait, il s’agit d’un guide pour le lecteur intéressé à acquérir sa propre approche du philosopher pour son bénéfice personnel. Éric Suárez rassemble dans son ouvrage vingt exemples de consultation philosophiques regroupés sous cinq grands thèmes : L’amour, L’image de soi, La famille, Le travail et le Deuil.

Article # 14 : Comment choisir son philosophe ? Guide de première urgence à l’usage des angoissés métaphysiques, Oreste Saint-Drôme avec le renfort de Frédéric Pagès, La Découverte, 2000

Ce livre se caractérise par l’humour de son auteur et se révèle ainsi très aisé à lire. D’ailleurs l’éditeur nous prédispose au caractère divertissant de ce livre en quatrième de couverture : «Étudier in extenso la pensée des grands théoriciens et en extraire un mode de réflexion agissant est une mission impossible pour l’honnête homme/femme. C’est pourquoi l’auteur de cet ouvrage aussi divertissant que sérieux propose des voies surprenantes au premier abord, mais qui se révèlent fort praticables à l’usage. L’une passe par la rencontre avec la vie et la personnalité du philosophe : la voie des affinités électives».

Article # 15 : La philosophie comme manière de vivre, Pierre Habot, Entretiens avec Jeanne Cartier et Arnold I Davidson, Le livre de poche – Biblio essais, Albin Michel, 2001

Référencé par un auteur à mon programme de lecture, le livre «La philosophie comme manière de vivre» m’a paru important à lire. Avec un titre aussi accrocheur, je me devais de pousser plus loin ma curiosité. Je ne connaissais pas l’auteur Pierre Hadot : «Pierre Hadot (né à Paris, le 21 février 1922, et mort à Orsay, le 24 avril 20101) est un philosophe, historien et philologue français, spécialiste de l’Antiquité, profond connaisseur de la période hellénistique et en particulier du néoplatonisme et de Plotin. Pierre Hadot est l’auteur d’une œuvre développée notamment autour de la notion d’exercice spirituel et de la philosophie comme manière de vivre.» (Source : Wikipédia)

Article # 16 : La philosophie, un art de vivre de vivre, Collectif sous la direction de Jean-François Buisson, Les Éditions Cabédita, 2021

Jeanne Hersch, éminente philosophe genevoise, constate une autre rupture encore, celle entre le langage et la réalité : « Par-delà l’expression verbale, il n’y a pas de réalité et, par conséquent, les problèmes ont cessé de se poser (…). Dans notre société occidentale, l’homme cultivé vit la plus grande partie de sa vie dans le langage. Le résultat est qu’il prend l’expression par le langage pour la vie même. » (L’étonnement philosophique, Jeanne Hersch, Éd. Gallimard.) / On comprend par là qu’aujourd’hui l’exercice du langage se suffit à lui-même et que, par conséquent, la philosophie se soit déconnectée des problèmes de la vie quotidienne.» Source : La philosophie, un art de vivre, Collectif sous la direction de Jean-François Buisson, Les Éditions Cabédita, 2021, Préface, p. 9.

Article # 17 : Socrate à l’agora : que peut la parole philosophique ?, Collectif sous la direction de Mieke de Moor, Éditions Vrin, 2017

J’ai trouvé mon bonheur dès l’Avant-propos de ce livre : «Laura Candiotto, en insistant sur le rôle joué par les émotions dans le dialogue socratique ancien et sur l’horizon éthique de celui-ci, vise à justifier théoriquement un «dialogue socratique intégral», c’est-à-dire une pratique du dialogue socratique qui prend en compte des émotions pour la connaissance.» Enfin, ai-je pensé, il ne s’agit plus de réprimer les émotions au profit de la raison mais de les respecter dans la pratique du dialogue socratique. Wow ! Je suis réconforté à la suite de ma lecture et de mon expérience avec Oscar Brenifier dont j’ai témoigné dans les articles 11 et 12 de ce dossier.

Article # 18 : La philosophie, c’est la vie – Réponses aux grandes et aux petites questions de l’existence, Lou Marinoff, La table ronde, 2004

Lou Marinoff occupe le devant de la scène mondiale de la consultation philosophique depuis la parution de son livre PLATON, PAS PROJAC! en 1999 et devenu presque’intantément un succès de vente. Je l’ai lu dès sa publication avec beaucoup d’intérêt. Ce livre a marqué un tournant dans mon rapport à la philosophie. Aujourd’hui traduit en 27 langues, ce livre est devenu la bible du conseil philosophique partout sur la planète. Le livre dont nous parlons dans cet article, « La philosophie, c’est la vie – Réponses aux grandes et aux petites questions de l’existence », est l’une des 13 traductions du titre original « The Big Questions – How Philosophy Can Change Your Life » paru en 2003.

Article # 19 : S’aider soi-même – Une psychothérapie par la raison, Lucien Auger, Les Éditions de l’Homme

J’ai acheté et lu « S’aider soi-même » de Lucien Auger parce qu’il fait appel à la raison : « Une psychothérapie par la raison ». Les lecteurs des articles de ce dossier savent que je priorise d’abord et avant tout la philothérapie en place et lieu de la psychothérapie. Mais cette affiliation à la raison dans un livre de psychothérapie m’a intrigué. D’emblée, je me suis dit que la psychologie tentait ici une récupération d’un sujet normalement associé à la philosophie. J’ai accepté le compromis sur la base du statut de l’auteur : « Philosophe, psychologue et professeur ». « Il est également titulaire de deux doctorats, l’un en philosophie et l’autre en psychologie » précise Wikipédia. Lucien Auger était un adepte de la psychothérapie émotivo-rationnelle créée par le Dr Albert Ellis, psychologue américain. Cette méthode trouve son origine chez les stoïciens dans l’antiquité.

Article # 20 (1/2) : Penser par soi-même – Initiation à la philosophie, Michel Tozzi, Chronique sociale

J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq et je peux même en rajouter une de plus, une sixième, pour souligner son importance et sa pertinence. Il faut le lire absolument ! Je le recommande à tous car il nous faut tous sortir de ce monde où l’opinion règne en roi et maître sur nos pensées.

Article # 20 (2/2) : Penser par soi-même – Initiation à la philosophie, Michel Tozzi, Chronique sociale

Dans la première partie de ce rapport de lecture du livre « Penser par soi-même – Initiation à la philosophie » de Michel Tozzi, je vous recommandais fortement la lecture de ce livre : « J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq et je peux même en rajouter une de plus, une sixième, pour souligner son importance et sa pertinence. Il faut le lire absolument ! Je le recommande à tous car il nous faut tous sortir de ce monde où l’opinion règne en roi et maître sur nos pensées.» Je suis dans l’obligation d’ajouter cette deuxième partie à mon rapport de lecture de ce livre en raison de ma relecture des chapitres 6 et suivants en raison de quelques affirmations de l’auteur en contradiction avec ma conception de la philosophie.

Article # 21 – Agir et penser comme Nietzsche, Nathanaël Masselot, Les Éditions de l’Opportun

J’accorde au livre Agir et penser comme Nietzsche de Nathanaël Masselot cinq étoiles sur cinq. Aussi facile à lire qu’à comprendre, ce livre offre aux lecteurs une excellente vulgarisation de la philosophie de Friedricha Wilhelm Nietzsche. On ne peut pas passer sous silence l’originalité et la créativité de l’auteur dans son invitation à parcourir son œuvre en traçant notre propre chemin suivant les thèmes qui nous interpellent.

Article # 22 – La faiblesse du vrai, Myriam Revault d’Allones, Seuil

Tout commence avec une entrevue de Myriam Revault d’Allonnes au sujet de son livre LA FAIBLESSE DU VRAI à l’antenne de la radio et Radio-Canada dans le cadre de l’émission Plus on de fous, plus on lit. Frappé par le titre du livre, j’oublierai le propos de l’auteur pour en faire la commande à mon libraire.

Article # 23 – Pour une philothérapie balisée

Le développement personnel fourmille de personnes de tout acabit qui se sont improvisées conseillers, coachs, thérapeutes, conférenciers, essayistes, formateurs… et auxquelles s’ajoutent des praticiens issus des fausses sciences, notamment, divinatoires et occultes, des médecines et des thérapies alternatives. Bref, le développement personnel attire toute sorte de monde tirant dans toutes les directions.

Article # 24 – Comment nous pensons, John Dewey, Les empêcheurs de penser en rond / Seuil

Je n’aime pas cette traduction française du livre How we think de John Dewey. « Traduit de l’anglais (États-Unis) par Ovide Decroly », Comment nous pensons parait aux Éditions Les empêcheurs de penser en rond / Seuil en 2004. – Le principal point d’appui de mon aversion pour traduction française repose sur le fait que le mot anglais « belief » est traduit par « opinion », une faute majeure impardonnable dans un livre de philosophie, et ce, dès les premiers paragraphes du premier chapitre « Qu’entend-on par penser ? »

Article # 25 – Une philothérapie libre axée sur nos besoins et nos croyances avec Patrick Sorrel

Hier j’ai assisté la conférence Devenir philothérapeute : une conférence de Patrick Sorrel. J’ai beaucoup aimé le conférencier et ses propos. J’ai déjà critiqué l’offre de ce philothérapeute. À la suite de conférence d’hier, j’ai changé d’idée puisque je comprends la référence de Patrick Sorrel au «système de croyance». Il affirme que le «système de croyance» est une autre expression pour le «système de penser». Ce faisant, toute pensée est aussi une croyance.

Article # 26 – Une pratique philosophique sans cœur

J’éprouve un malaise face à la pratique philosophique ayant pour objectif de faire prendre conscience aux gens de leur ignorance, soit le but poursuivi par Socrate. Conduire un dialogue avec une personne avec l’intention inavouée de lui faire prendre conscience qu’elle est ignorante des choses de la vie et de sa vie repose sur un présupposé (Ce qui est supposé et non exposé dans un énoncé, Le Robert), celui à l’effet que la personne ne sait rien sur le sens des choses avant même de dialoguer avec elle. On peut aussi parler d’un préjugé philosophique.

Article # 27 – Êtes-vous prisonnier de vos opinions ?

Si votre opinion est faite et que vous n’êtes pas capable d’en déroger, vous êtes prisonnier de votre opinion. Si votre opinion est faite et que vous êtes ouvert à son évolution ou prêt à l’abandonner pour une autre, vous êtes prisonnier de l’opinion. Si votre opinion compte davantage en valeur et en vérité que les faits, vous êtes prisonnier de vos opinions. Si votre opinion est la seule manière d’exprimer vos connaissances, vous êtes prisonnier de vos opinions. Si vous pensez que l’opinion est le seul résultat de votre faculté de penser, vous êtes prisonnier de vos opinions. Si vous prenez vos opinion pour vraies, vous êtes prisonnier de vos opinions.

Article # 28 – La pratique philosophique – Une méthode contemporaine pour mettre la sagesse au service de votre bien-être, Jérôme Lecoq, Eyrolles, 2014

J’ai mis beaucoup de temps à me décider à lire « La pratique philosophique » de Jérôme Lecoq. L’auteur est un émule d’Oscar Brenifier, un autre praticien philosophe. J’ai vécu l’enfer lors de mes consultations philosophiques avec Oscar Brenifier. Ainsi toute association de près ou de loin avec Oscar Brenifier m’incite à la plus grande des prudences. Jérôme Lecoq souligne l’apport d’Oscar Brenifier dans les Remerciements en première page de son livre « La pratique philosophique ».

Article # 29 – Je sais parce que je connais

Quelle est la différence entre « savoir » et « connaissance » ? J’exprime cette différence dans l’expression « Je sais parce que je connais ». Ainsi, le savoir est fruit de la connaissance. Voici quatre explications en réponse à la question « Quelle est la différence entre savoir et connaissance ? ».

Article # 30 – Les styles interpersonnels selon Larry Wilson

J’ai décidé de publier les informations au sujet des styles interpersonnels selon Larry Wilson parce que je me soucie beaucoup de l’approche de la personne en consultation philosophique. Il m’apparaît important de déterminer, dès le début de la séance de philothérapie, le style interpersonnel de la personne. Il s’agit de respecter la personnalité de la personne plutôt que de la réprimer comme le font les praticiens socratiques dogmatiques. J’ai expérimenté la mise en œuvre de ces styles inter-personnels avec succès.

Article # 31 – La confiance en soi – Une philosophie, Charles Pépin, Allary Éditions, 2018

Le livre « La confiance en soi – Une philosophie » de Charles Pépin se lit avec une grande aisance. Le sujet, habituellement dévolue à la psychologie, nous propose une philosophie de la confiance. Sous entendu, la philosophie peut s’appliquer à tous les sujets concernant notre bien-être avec sa propre perspective.

Article # 32 – Les émotions en philothérapie

J’ai vécu une sévère répression de mes émotions lors deux consultations philosophiques personnelles animées par un philosophe praticien dogmatique de la méthode inventée par Socrate. J’ai témoigné de cette expérience dans deux de mes articles précédents dans ce dossier.

Article # 33 – Chanson « Le voyage » par Raôul Duguay, poète, chanteur, philosophe, peintre… bref, omnicréateur québécois

Vouloir savoir être au pouvoir de soi est l’ultime avoir / Le voyage / Il n’y a de repos que pour celui qui cherche / Il n’y a de repos que pour celui qui trouve / Tout est toujours à recommencer

Article # 34 – « Ah ! Là je comprends » ou quand la pensée se fait révélation

Que se passe-t-il dans notre système de pensée lorsque nous nous exclamons « Ah ! Là je comprends » ? Soit nous avons eu une pensée qui vient finalement nous permettre de comprendre quelque chose. Soit une personne vient de nous expliquer quelque chose d’une façon telle que nous la comprenons enfin. Dans le deux cas, il s’agit d’une révélation à la suite d’une explication.

Article # 35 – La lumière entre par les failles

Âgé de 15 ans, je réservais mes dimanches soirs à mes devoirs scolaires. Puis j’écoutais l’émission Par quatre chemins animée par Jacques Languirand diffusée à l’antenne de la radio de Radio-Canada de 20h00 à 22h00. L’un de ces dimanches, j’ai entendu monsieur Languirand dire à son micro : « La lumière entre par les failles».

Article # 36 – Les biais cognitifs et la philothérapie

Le succès d’une consultation philosophique (philothérapie) repose en partie sur la prise en compte des biais cognitifs, même si ces derniers relèvent avant tout de la psychologie (thérapie cognitive). Une application dogmatique du dialogue socratique passe outre les biais cognitifs, ce qui augmente les risques d’échec.

Article # 37 – L’impossible pleine conscience

Depuis mon adolescence, il y a plus de 50 ans, je pense qu’il est impossible à l’Homme d’avoir une conscience pleine et entière de soi et du monde parce qu’il ne la supporterait pas et mourrait sur le champ. Avoir une pleine conscience de tout ce qui se passe sur Terre et dans tout l’Univers conduirait à une surchauffe mortelle de notre corps. Il en va de même avec une pleine conscience de soi et de son corps.

Article # 38 – Verbalisation à outrance : «Je ne suis pas la poubelle de tes pensées instantanées.»

Le Dr Jean-Christophe Seznec, psychiatre français, a été interrogé par la journaliste Pascale Senk du quotidien Le Figaro au sujet de son livre Savoir se taire, savoir parler, coécrit avec Laurent Carouana et paru en 2017. Le titre de l’article a retenu mon attention : Psychologie: «il faut sortir de l’hystérie de la parole».

Article # 39 – Comment dialoguer de manière constructive ? par Julien Lecomte, Philosophie, médias et société

Reproduction de l’article « Comment dialoguer de manière constructive ? », un texte de Julien Lecomte publié sur son site web PHILOSOPHIE, MÉDIAS ET SOCIÉTÉ. https://www.philomedia.be/. Echanger sur des sujets de fond est une de mes passions. Cela fait plusieurs années que je m’interroge sur les moyens de faire progresser la connaissance, d’apprendre de nouvelles choses. Dans cet article, je reviens sur le cheminement qui m’anime depuis tout ce temps, pour ensuite donner des pistes sur les manières de le mettre en pratique concrètement.

Article # 40 – Le récit d’initiation en spirale

Dans le récit initiatique, il s’agit de partir du point A pour aller au point B afin que le lecteur ou l’auditeur chemine dans sa pensée vers une révélation permettant une meilleure compréhension de lui-même et/ou du monde. La référence à la spirale indique une progression dans le récit où l’on revient sur le même sujet en l’élargissant de plus en plus de façon à guider la pensée vers une nouvelle prise de conscience. Souvent, l’auteur commence son récit en abordant un sujet d’intérêt personnel (point A) pour évoluer vers son vis-à-vis universel (point B). L’auteur peut aussi se référer à un personnage dont il fait évoluer la pensée.

Article # 41 – La philothérapie – Un état des lieux par Serge-André Guay, Observatoire québécois de la philothérapie

Cet article présente un état des lieux de la philothérapie (consultation philosophique) en Europe et en Amérique du Nord. Après un bref historique, l’auteur se penche sur les pratiques et les débats en cours. Il analyse les différentes publications, conférences et offres de services des philosophes consultants.

Article # 42 – L’erreur de Descartes, Antonio Damasio, Odile Jacob, 1995

J’ai découvert le livre « L’erreur de Descartes » du neuropsychologue Antonio R. Damasio à la lecture d’un autre livre : L’intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. L’édition originale de ce livre est parue en 1995 en anglais et j’ai lu la traduction française à l’été 1998 parue un an auparavant chez Robert Laffont. Diplômé de l’université Harvard et docteur en psychologie clinique et développement personnel, puis journaliste au New York Times, où il suit particulièrement les sciences du comportement, Daniel Goleman nous informe dans son livre « L’intelligence émotionnel » au sujet de la découverte spectaculaire pour ne pas dire révolutionnaire de Antonio R. Damasio à l’effet que la raison a toujours besoin d’un coup des émotions pour prendre des décisions. Jusque-là, il était coutume de soutenir que les émotions perturbaient la raison, d’où l’idée de les contrôler.

Article # 43 – Éloge de la pratique philosophique, Sophie Geoffrion, Éditions Uppr, 2018

Ma lecture du livre ÉLOGE DE LA PRATIQUE PHILOSOPHIQUE de la philosophe praticienne SOPHIE GEOFFRION fut agréable et fort utile. Enfin, un ouvrage court ou concis (le texte occupe 65 des 96 pages du livre), très bien écrit, qui va droit au but. La clarté des explications nous implique dans la compréhension de la pratique philosophique. Bref, voilà un éloge bien réussi. Merci madame Geoffrion de me l’avoir fait parvenir.

Article # 44 – Consultation philosophique : s’attarder à l’opinion ou au système de pensée ?

Dans cet article, je m’interroge à savoir la consultation philosophique doit s’attarder à l’opinion ou au système pensée du client. OPINION – Le philosophe praticien cible l’opinion de son client en vue de démontrer l’ignorance sur laquelle elle repose et, par conséquent, l’absence de valeur de vérité qu’elle recèle. Cette pratique repose sur le « questionnement philosophique ».

Article # 45 – Sentir et savoir – Une nouvelle théorie de la conscience, Antonio Damasio, Éditions Odile Jacob

Dans son livre « Sentir et savoir », Antonio Damasio propose « Une nouvelle théorie de la conscience ». Il démontre que la conscience ne peut pas exister sans le corps. Il identifie dans le corps la capacité de sentir comme préalable à la conscience.

Article # 46 – Dépression et philosophie : Du mal du siècle au mal de ce siècle, Robert Redeker, Editions Pleins Feux, 2007

Un si petit livre, seulement 46 pages et en format réduit, mais tellement informatif. Une preuve de plus qu’il ne faut se fier aux apparences. Un livre signé ROBERT REDEKER, agrégé de philosophie originaire de la France, connaît fort bien le sujet en titre de son œuvre : DÉPRESSION ET PHILOSOPHIE.

Article # 47 – Savoir se taire, savoir parler, Dr Jean-Christophe Seznec et Laurent Carouana, InterÉditions, 2017

La plupart des intervenants en psychologie affirment des choses. Ils soutiennent «C’est comme ceci» ou «Vous êtes comme cela». Le lecteur a le choix de croire ou de ne pas croire ce que disent et écrivent les psychologues et psychiatres. Nous ne sommes pas invités à réfléchir, à remettre en cause les propos des professionnels de la psychologie, pour bâtir notre propre psychologie. Le lecteur peut se reconnaître ou pas dans ces affirmations, souvent catégoriques. Enfin, ces affirmations s’apparentent à des jugements. Le livre Savoir se taire, savoir dire de Jean-Christophe Seznec et Laurent Carouana ne fait pas exception.

Article # 48 – Penser sa vie – Une introduction à la philosophie, Fernando Savater, Éditions du Seuil, 2000

Chapitre 1 – La mort pour commencer – Contrairement au philosophe Fernando Savater dans PENSER SA VIE – UNE INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE, je ne définie pas la vie en relation avec la mort, avec son contraire. Je réfléchie et je parle souvent de la mort car il s’agit de l’un de mes sujets préféré depuis mon adolescence. Certaines personnes de mon entourage pensent et affirment que si je parle aussi souvent de la mort, c’est parce que j’ai peur de mourir. Or, je n’ai aucune peur de la mort, de ma mort, de celles de mes proches. Je m’inquiète plutôt des conséquences de la mort sur ceux et celles qui restent, y compris sur moi-même.

Article # 49 – Pourquoi avons-nous des couleurs de peau et des physiques si différents ?

À la lumière du documentaire LE SOLEIL ET DES HOMMES, notamment l’extrait vidéo ci-dessus, je ne crois plus au concept de race. Les différences physiques entre les hommes découlent de l’évolution naturelle et conséquente de nos lointains ancêtres sous l’influence du soleil et de la nature terrestre, et non pas du désir du soleil et de la nature de créer des races. On sait déjà que les races et le concept même de race furent inventés par l’homme en se basant sur nos différences physiques. J’abandonne donc la définition de « race » selon des critères morphologiques…

Article # 50 – Extrait du mémoire de maîtrise «Formation de l’esprit critique et société de consommation» par Stéphanie Déziel

Dans le cadre de notre dossier « Consulter un philosophe », la publication d’un extrait du mémoire de maîtrise « Formation de l’esprit critique et société de consommation » de Stéphanie Déziel s’impose en raison de sa pertinence. Ce mémoire nous aide à comprendre l’importance de l’esprit critique appliqué à la société de consommation dans laquelle évoluent, non seule les jeunes, mais l’ensemble de la population.

Article # 51 – « En fait, c’est dans son incertitude même que réside largement la valeur de la philosophie. » Bertrand Russell

Je reproduis ci-dessous une citation bien connue sur le web au sujet de « la valeur de la philosophie » tirée du livre « Problèmes de philosophie » signé par Bertrand Russell en 1912. Mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, homme politique et moraliste britannique, Bertrand Russell soutient que la valeur de la philosophie réside dans son incertitude. À la suite de cette citation, vous trouverez le texte de Caroline Vincent, professeur de philosophie et auteure du site web « Apprendre la philosophie » et celui de Gabriel Gay-Para tiré se son site web ggpphilo. Des informations tirées de l’Encyclopédie Wikipédia au sujet de Bertrand Russell et du livre « Problèmes de philosophie » et mon commentaire complètent cet article.

Article # 52 – Socrate et la formation de l’esprit critique par Stéphanie Déziel

Passez donc sans vous arrêter, amis, au milieu des Marchands de Sommeil; et, s’ils vous arrêtent, répondez-leur que vous ne cherchez ni un système ni un lit. Ne vous lassez pas d’examiner et de comprendre. (…) Lisez, écoutez, discutez, jugez; ne craignez pas d’ébranler des systèmes; marchez sur des ruines, restez enfants. (…) Socrate vous a paru un mauvais maître. Mais vous êtes revenus à lui; vous avez compris, en l’écoutant, que la pensée ne se mesure pas à l’aune, et que les conclusions ne sont pas l’important; restez éveillés, tel est le but. Les Marchands de Sommeil de ce temps-là tuèrent Socrate, mais Socrate n’est point mort; partout où des hommes libres discutent, Socrate vient s’asseoir, en souriant, le doigt sur la bouche. Socrate n’est point mort; Socrate n’est point vieux. (…) – Alain, (Emile Charrier), Vigiles de l’esprit.

Article # 53 – J’ai un problème avec la vérité

Tout au long de ma vie, j’ai vu la vérité malmenée, tassée d’un bord puis de l’autre, devenir une propriété personnelle (ma vérité — ta vérité — à chacun sa vérité), tantôt objet de monopôle, tantôt reconnue, tantôt niée et reniée… Ah ! La vérité. Quel chaos ! Je me demande depuis longtemps pourquoi la vérité, si elle existe, ne triomphe pas à tout coup, pourquoi elle ne s’impose à tous d’elle-même. Contestée de toutes parts, la vérité, si elle existe, n’a d’intérêt que pour l’opinion qu’on en a et les débats qui s’ensuivent. On va jusqu’à donner à la vérité une mauvaise réputation eu égard à son influence néfaste sur la société et les civilisations. Et que dire de toutes ces croyances qui se prennent pour la vérité ? Et c’est sans compter l’observation récente à l’effet que nous venons d’entrer dans une « ère de post-vérité ».

Article # 54 – Petit manuel philosophique à l’intention des grands émotifs, Iaria Gaspard, Presses Universitaires de France, 2022

J’accorde à ce livre trois étoiles sur cinq. Le titre « Petit manuel philosophique à l’intention des grands émotifs » a attiré mon attention. Et ce passage du texte en quatrième de couverture m’a séduit : «En proposant une voyage philosophique à travers l’histoire des émotions, Iaria Gaspari bouscule les préjugés sur notre vie émotionnelle et nous invite à ne plus percevoir nos d’états d’âme comme des contrainte ». J’ai décidé de commander et de lire ce livre. Les premières pages m’ont déçu. Et les suivantes aussi. Rendu à la moitié du livre, je me suis rendu à l’évidence qu’il s’agissait d’un témoignage de l’auteure, un témoignage très personnelle de ses propres difficultés avec ses émotions. Je ne m’y attendais pas, d’où ma déception. Je rien contre de tels témoignages personnels qu’ils mettent en cause la philosophie, la psychologie, la religion ou d’autres disciplines. Cependant, je préfère et de loin lorsque l’auteur demeure dans une position d’observateur alors que son analyse se veut la plus objective possible.

Article # 55 – Savoir, connaissance, opinion, croyance

Tout repose sur le Savoir. L’expérience personnelle et/ou professionnelle qu’on fait du Savoir, après en avoir pris conscience, se retrouve à la base des Connaissances que nous possédons. Les Opinions expriment des Jugements des connaissances et inspirent souvent les Croyances.

Article # 56 – Philosophie, science, savoir, connaissance

La philosophie, mère de toutes les sciences, recherche la sagesse et se définie comme l’Amour de la Sagesse. La sagesse peut être atteinte par la pensée critique et s’adopte comme Mode de vie. • La philosophie soutient la Science et contribue à la naissance et au développement de la méthode scientifique, notamment avec l’épistémologie.

Article # 57 – La philosophie encore et toujours prisonnière de son passé ?

La philothérapie, principale pratique de la philosophie de nos jours, met sans cesse de l’avant les philosophes de l’Antiquité et de l’époque Moderne. S’il faut reconnaître l’apport exceptionnel de ces philosophes, j’ai parfois l’impression que la philothérapie est prisonnière du passé de la philosophie, à l’instar de la philosophie elle-même.

Article # 58 – Le Québec, un désert philosophique

Au Québec, la seule province canadienne à majorité francophone, il n’y a pas de tradition philosophique populaire. La philosophie demeure dans sa tour universitaire. Très rares sont les interventions des philosophes québécois dans l’espace public, y compris dans les médias, contrairement, par exemple, à la France. Et plus rares encore sont les bouquins québécois de philosophie en tête des ventes chez nos libraires. Seuls des livres de philosophes étrangers connaissent un certain succès. Bref, l’espace public québécois n’offre pas une terre fertile à la Philosophie.

Article # 59 – La naissance du savoir – Dans la tête des grands scientifiques, Nicolas Martin, Éditions Les Arènes, 2023.

J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq parce qu’il me permet d’en apprendre beaucoup plus sur la pensée scientifique telle que pratiquée par de grands scientifiques. L’auteur, Nicolas Martin, propose une œuvre originale en adressant les mêmes questions, à quelques variantes près, à 17 grands scientifiques.

Article # 60 – Pourquoi est-il impossible d’atteindre l’équilibre entre développement personnel et développement spirituel ou philosophique ?

Cet article répond à ce commentaire lu sur LinkedIn : « L’équilibre entre développement personnel et développement spirituel ou philosophique est indispensable. » Il m’apparaît impossible de viser « L’équilibre entre développement personnel et développement spirituel ou philosophique » et de prétendre que cet équilibre entre les trois disciplines soit « indispensable ». D’une part, le développement personnel est devenu un véritable fourre-tout où l’ivraie et le bon grain se mélangent sans distinction, chacun avançant sa recette à l’aveugle.

Article # 61 – Le commerce extrême de la philosophie avec les « philopreneurs »

En ne s’unissant pas au sein d’une association nationale professionnelle fixant des normes et des standards à l’instar des philosophes consultants ou praticiens en d’autres pays, ceux de la France nous laissent croire qu’ils n’accordent pas à leur disciple tout l’intérêt supérieur qu’elle mérite. Si chacun des philosophes consultants ou praticiens français continuent de s’affairer chacun dans son coin, ils verront leur discipline vite récupérée à mauvais escient par les philopreneurs et la masse des coachs.

D’AUTRES ARTICLES SONT À VENIR